Утраченный в песках времени изначальный смысл мифологии Осириса

Алекс Кандр

«Облик Осириса как божества очень сложен и представляется, «по существу, до сих пор еще полностью не вскрытым и не проанализированным». Эти слова были написаны М. Э. Матье в 1952 г. В настоящее время положение несколько изменилось к лучшему, однако полной ясности в том, как возник образ Осириса, все же нет». М.А. Коростовцев

Доминирование апологетики религии Осириса в академических кругах египтологов позволяет регламентировать направления «научного», в кавычках, поиска единомышленников Г. Кееса в сфере изучения египетской религии. Её характерной чертой является категорическое отрицанием присутствия в религиозной культуре долины Нила альтернативной парадигмы религиозного мышления – веры в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, вопреки свидетельствам Геродота и древнегреческих философов – о приоритете египтян в создании на её основе учений о переселении души. Эта особенность апологетики религии Осириса обуславливает махровую предвзятость её сторонников – единомышленников Г. Кееса, совершенно неприемлемую для настоящего ученого по отношению к предмету своего исследования, позволяя им самым беспардонным образом извращать представления о религиозной культуре Древнего Египта, доказательствам чего посвящена работа Апологетика религии Осириса в египтологии.

Большинством своих проблем в исследовании широкого спектра тем религиозной и социальной жизни населения Древнего Египта египтология обязана доминированию апологетики религии Осириса в академических кругах египтологов. Например, «одной из самых трудных тем в египтологии» является «трактовка религиозного переворота Эхнатона», как об этом пишет Т.А. Баскакова (египтолог, кандидат исторических наук, переводчица с немецкого) в предисловье к книге Яна Ассмана «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации»:

«Трактовка религиозного переворота Эхнатона это одна из самых трудных тем в египтологии». (2)

При этом в египтологии присутствует исчерпывающая по своему объему информация для того, чтобы сделать адекватный вывод о причине и целях реформы Эхнатона, что продемонстрировано в работе «Апологетика религии Осириса в египтологии». Тем не менее, складывается такое впечатление, что египтологи от религиоведения умышленно игнорируют ключевые моменты исходной информации, создавая совершенно превратные представления о религиозном перевороте фараона XVIII династии, Аменхотепа IV-Эхнатона, преимущественно, с целью опорочить его деятельность, что и характерно для «большинства современных египтологов» (3), к которым себя причисляет Н. Ривз, посвятивший реформе Эхнатона книгу «Эхнатон лжепророк Египта».

Следовательно, серьезная проблема в египтологии с адекватностью восприятия и «трактовки религиозного переворота Эхнатона» обусловлена не столько сложностью этой темы из-за недостатка информации, сколько предвзятостью её исследователей – единомышленников Г. Кееса, извративших представления об египетской религии, её жречестве и социальной структуре Нового царства, в результате чего эта тема и становится «одной из самых трудных тем в египтологии».

Принимая во внимание тотальное доминирование в египтологии апологетики религии Осириса, весьма странная, на первый взгляд, ситуация возникает в связи с признанием факта наличия каких-то затруднений с выяснением причин возникновения многоаспектного образа Осириса, выставляя единомышленников Г. Кееса в неприглядном свете их полнейшей беспомощности, и это несмотря на внушительный объем исследовательской литературы, посвященной этой теме:

«Об Осирисе существует объемистая исследовательская литература, содержащая немало противоречивых суждений и выводов, которые разбирать или хотя бы перечислять» не решился М.А. Коростовцев в своей книге «Религия Древнего Египта», тем не менее констатировав актуальность вопроса о возникновении образа Осириса:

«В настоящее время положение несколько изменилось к лучшему, однако полной ясности в том, как возник образ Осириса, все же нет». (1)

И как это ни покажется странным, источником затруднений и проблем с внесением «полной ясности в том, как возник образ Осириса» является тезис апологетики религии Осириса, категорически отрицающий правомерность свидетельств Геродота о приоритете египтян в создании учений о переселении души, в основе которых лежит вера в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире. То есть источник этих проблем таится в самой апологетике религии Осириса, как бы это парадоксально не выглядело на первый взгляд. В чем нам и предстоит убедиться по итогам нашей «экскурсии по дебрям и закоулкам» сфальсифицированных единомышленниками Г. Кееса представлений о религии Древнего Египта уже в процессе поиска изначального (глубинного) смысла мифологии Осириса.

Следовательно, чтобы внести «ясность в том, как возник образ Осириса», следует признать справедливость свидетельств Геродота на основании доказательств, представленных в работе «Апологетика религии Осириса в египтологии». Чем мы и займемся, методично снимая слой за слоем вековые отложения «песков времени», под которыми и погребен изначальный смысл мифа об Осирисе, таким образом приоткрывая завесу тайны генезиса религии Осириса. А тайна возникновения (генезиса) религии Осириса и его образа «покрыта мраком» предвзятости единомышленников Г. Кееса в отстаивании приоритета апологетики религии Осириса – исконности веры в вечную загробную жизнь египтян на безальтернативной основе.

Настаивая на том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной и единственной парадигмой религиозного мышления египетского народа, апологеты религии Осириса и закрывают не столько для себя, поскольку они это делают умышленно, сколько для широкой общественности возможность выяснить как причину возникновения образа Осириса, так и единства совокупности нескольких аспектов его образа:

– бога-царя, трагически погибшего (невинно пострадавшего за людей);

– бога растительности;

– бога царства мертвых;

– и др.

Перед тем, как приступить к «археологическим раскопкам, снимая слой за слоем тысячелетние отложения песков времени» в поисках глубинного (изначального) смысла мифа о гибели Осириса, следует привести значительную по объему исходную информацию (с комментариями к ней), которой располагает современная египтология, во-первых, чтобы ввести в курс дела неискушенных в тонкостях научных исследований по данной тематике читателей, и во-вторых, дабы выделить из этого массива информации крупиц архиважной «для наших поисков» данных, на основе которых и можно будет воссоздать историческую, религиозную и социальную атмосферу жизнедеятельности населения долины Нила, предопределившую возникновение мифа об Осирисе и самой религии Осириса.

Для этого воспользуемся цитированием выдержек из замечательной книги М.А. Коростовцева «Религия Древнего Египта», включая ряд других источников ни менее ценной информации:

«Необходимо, однако, вкратце сказать, во-первых, о том, что нам известно из сохранившихся источников об этих божествах, во-вторых, о том, какие выводы делает современная наука на основании этих источников, ибо без этого невозможно понимание египетской религии». (1)

Исходная информация о мифологии Осириса

1. Плутарх «Об Исиде и Осирисе»

«Ни в одном египетском памятнике нет связного, последовательного изложения мифа об Осирисе. Тем не менее этот миф хорошо известен из знаменитого сочинения Плутарха «Об Исиде и Осирисе», написанном уже в начале нашей эры, в I в. Миф (гл. 12-21) снабжен подробным и, несомненно, очень интересным комментарием (гл. 1-11 и 22-80), в котором Плутарх предпринял попытку осмыслить египетский миф в соответствии с греческими, естественно, представлениями того времени … и, что особенно интересно для египтологии, истолковать Осириса и его сына Харпократа как божества растительности. Изложение самого мифа занимает в произведении Плутарха сравнительно немного места. Суть его сводится к следующему.

…

Взойдя на престол, Осирис стал усиленно заботиться о своем народе. Именно он приобщил народ к культуре, очаровал и подчинил себе людей своей музыкой. Но Осирис заботился не только об египтянах, он странствовал по всей земле, неся людям блага культурной жизни, освобождая их от тьмы варварства. Во время странствований Осириса его возлюбленная жена и сестра Исида обеспечивала в Египте порядок и спокойствие.

Но тайная смута против благодетельного и доброго Осириса все же возникла; ее возглавил родной брат Осириса Тифон (Сетх), завидовавший его авторитету и популярности. Однажды Тифон (Сетх) и 72 его единомышленника устроили вернувшемуся из очередного странствия Осирису торжественную встречу.

Было объявлено, что великолепный, очень ценной работы сундук достанется тому, кому он придется по росту. Желающие получить подарок ложились в сундук, но он не приходился им по росту. Но вот в него лег Осирис, и, ко всеобщему изумлению, сундук оказался как бы специально сделанным для него (сундук и в самом деле был изготовлен по росту Осириса). Тифон (Сетх) и его шайка злодеев немедленно захлопнули крышку, забили ее гвоздями и по Танитскому рукаву Нила спустили сундук с Осирисом в море.

Море выбросило сундук на берегу финикийского города Библа, и здесь произошло чудо: из сундука выросло вдруг великолепное дерево, скрыв его своими корнями. Прибывшая Исида освободила сундук с останками Осириса от корней и доставила его в Дельту, укрыв в болотах близ города Буто, где находился сын Осириса Хор. Но неугомонный и злобный Тифон (Сетх) добрался и сюда. Он извлек из сундука тело Осириса и рассек его на 14 частей, которые разбросал по всему Египту.

Неутешная Исида разыскала все части тела мужа, за исключением фаллоса, проглоченного нильской рыбой. Каждую часть тела она хоронила там, где находила ее – отсюда множество погребений Осириса по всему Египту. Так закончилась жизнь царя-бога Осириса на земле. Это произошло на двадцать восьмом году его царствования. Однако Осирис вернулся из преисподней и подготовил своего сына Хора к отмщению. Хор начал неутомимую и длительную войну против Тифона (Сетха) и его союзников и в конце концов победил их всех, завладев троном отца. Таково содержание мифа, по Плутарху». (1)

2. «Тексты пирамид»

«Версия Плутарха совпадает в основном с мифологическими и религиозными представлениями египтян об Исиде и Осирисе, отраженными в подлинных египетских текстах; правда, тексты эти много богаче, в них представлено большее разнообразие мифологических эпизодов и, может быть, вариантов мифа, оставшихся неизвестными Плутарху или опущенных в его скупом повествовании. Так, например, в рассказе Плутарха нет ни слова о том, что Исида зачала своего сына «Хора-дитя» от уже умершего Осириса, отсутствуют подробности, порой очень интересные, о смертельной схватке между Хором и Сетхом, об оживлении умершего Осириса Исидой, о его мумификации и т. п.» (1)

Рис 1. Тексты в пирамиде Унаса.

Рис 1. Тексты в пирамиде Унаса.

«В «Текстах пирамид» содержится и древнейшая известная науке версия мифа об Осирисе (Руr., § 1008). Здесь нет его последовательного изложения, но из многочисленных отрывков он восстанавливается в следующем виде:

царь Египта Осирис был убит своим братом Сетхом. Убийство произошло в местности Недит (или Гехести), близ Бусириса. Исида вместе с другой сестрой Осириса, Нефтидой, нашла его тело. Магическим даром великой волшебницы Исида временно вернула жизнь покойному мужу и зачала от него сына Хора, которого воспитала в болотах Дельты, в укромном месте.

В Гелиополе под председательством Геба собрались боги разобрать преступление Сетха, который отрицал свою вину. Законным наследником Осириса на троне Египта боги признали возмужавшего Хора, сына Осириса. В мифе имеется вставной эпизод об Оке Хора: во время битвы между Хором и Сетхом последний вырвал Око у Хора, но позже Хор отобрал его у Сетха». (1)

Мифология Осириса явилась результатом многовекового теологического творчества жречества религии Осириса, которое после объединения Верхнего и Нижнего царств на рубеже IV-III тысячелетия до н.э. присутствовало в каждом из многочисленных номовых религиозных центров Раннего и Древнего царств, имея в качестве главной своей резиденции – столичный религиозный центр. Поскольку на первом этапе развития заупокойного бизнеса жречества Осириса их религия была исключительно элитарной религией фараонов, номархов и их ближайшего окружения, соответствуя представлениям единомышленников Г. Кееса о «первом периоде истории египетской религии, по версии О.Р. Тіеlе» (4), который и соответствует эпохе (Раннего и) Древнего царства, сообразно соотнесению этого периода с «Текстами пирамид»:

«Тіеlе был первым и единственным ученым, отважившимся написать связную и довольно подробную историю египетской религии. … О.Р. Тіеlе (1902) делит всю историю египетской религии на 4 периода:

1) мемфисский пер. (древнее царство);

2) первый фиванский пер. (среднее царство);

3) второй фиванский (новое царство) и

4) саитский период». (4)

Этот способ деления «истории египетской религии», до сих пор сохранивший свою актуальность, соотнесен, в частности, с тремя этапами в развитии заупокойного культа жрецов Осириса, каждому из которых соответствовали свои заупокойные тесты:

1) мемфисскому периоду (Древнее царство) соответствуют «Тексты пирамид» (конец V династии – 24 век до н.э.);

2) первому фиванскому периоду (Среднее царство) – «Тексты саркофагов»;

3) второму фиванскому периоду (Новое царство) – «Книга мертвых».

Фактически, единомышленники Г. Кееса, доминирующие в академических кругах египтологов, рассуждая в целом об «истории египетской религии», совершенно неправомерно отождествляют «египетскую религию» лишь с религии жрецов Осириса, с её верой в вечную загробную жизнь, чему и соответствуют заупокойные тексты трех перечисленных выше «периодов истории египетской религии»: «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и «Книга мертвых».

При этом они совершенно игнорируют факт присутствия в каждом из номов своей религии с сонмом местных богов, чем и был обусловлен религиозный сепаратизм номовых религиозных центров:

«Жрецы каждого нома были независимы и не подчинялись никакой вышестоящей инстанции. … В каждом номе существовала своя религия, которая развивалась независимо от верований, бытующих по соседству». Видеман (5)

«В дидактическом демотическом тексте, известном в науке как папирус Инсингер, говорится: «От бога, почитаемого в городе, зависит жизнь и смерть жителей города. Нечестивец, уходящий на чужбину, отдает себя в руки врага». Под «нечестивцем» подразумевается человек, покидающий свой ном и номового бога. В данном случае мы имеем дело с откровенной пропагандой исконного местного религиозного сепаратизма». (1)

Присутствие в каждом их номовых религиозных центрах жречества Осириса, уже после объединения Египта под властью царя Верхнего Египта, как раз и способствовало смягчению излишнего радикализма в проявлении религиозно-номового сепаратизма, что в дальнейшем позитивно отразилось на укреплении единства номов в составе единого государства.

Во времена Древнего царства одним из влиятельнейших центров теологического творчества жречества Осириса стал Гелиополь, закрепивший в своей теогонии мифологическую связь своего верховного бога Атума и двумя парами его главных богов: Бога Шу, богиню Тефнут и бога Геба и богиню Нут, с богами из мифологии Осириса, которые вошли уже в эннеаду богов Гелиополя в роли детей бога Геба и богини Нут – Осириса и Исиды, Сетха и Нефтиды:

«В Гелиополе были созданы и разработаны, насколько можно судить, древнейшие египетские теогония и космогония. Появление из извечного хаоса великого, «создавшего самого себя» бога Атума было началом мироздания (вспомним об отождествлении Атума с первозданным холмом). Прибегнув к мастурбации, выплевывая собственное семя, Атум создал первую божественную пару – Бога Шу и богиню Тефнут; эта пара родила бога Геба и богиню Нут. Шу – бог, олицетворяющий пространство между небом и землей, разделяющий небо и землю, Тефнут – женское дополнение Шу. Геб – антропоморфный образ земли, или просто Земля, Нут – антропоморфная богиня неба, или просто Небо. Геб находится в горизонтальном положении; Нут, изогнувшись над ним и упираясь в него руками и ногами, представляет собой небосвод, который поддерживают над Гебом, над землей, бог Шу и богиня Тефнут.

Рис 2. Боги Геб и Нут

Рис 2. Боги Геб и Нут

Иначе говоря, Шу и Тефнут, Геб и Нут – это обожествленные космические стихии. Специальных мест культа они не имели, храмы в их честь не воздвигались, но они сплошь и рядом упоминаются в религиозных текстах мифологического содержания.

Лишь в Гелиополе им были отведены специальные места культа.

От Геба и Нут произошли две пары: Осирис и Исида, Сетх и Нефтида. Итак, Атум и его потомство составляют совокупность девяти божеств, гелиопольскую девятку, или эннеаду. Эта теогония, в достаточной степени абстрактная, обнаруживает следы теологического творчества гелиопольского жречества. Она была засвидетельствована уже в «Текстах пирамид» и оказала огромное влияние на теологическую мысль других крупных религиозных центров, таких, как Мемфис, Гермополь и Фивы». (1)

В свою очередь, многовариантность мифа об Осирисе в подлинных египетских текстах с большим «разнообразием мифологических эпизодов и вариантов мифа», как раз и можно объяснить вовлеченностью в разработку мифологии Осириса его жречества из разных религиозных центрах, закреплявших результаты своего теологического творчества в собственных вариантах тех или иных эпизодов мифа.

Следовательно, «древнейшая известная науке версия мифа об Осирисе из Текстов пирамид» явилась, условно, конечной версией мифа, как результата его формирования на протяжении нескольких предшествовавших веков.

Во всяком случае, возникновение культа Осириса, который, в свою очередь, потребовал от его жречества создание соответствующей мифологии, произошло задолго до письменной фиксации, условно, конечной его версии в «Текстах пирамид»:

«В частности, Р. Антее допускает, что миф об Осирисе сложился приблизительно на 600 лет раньше, чем были записаны «Тексты пирамид», – это уводит нас к рубежу III и IV тысячелетий до н.э.» (1)

Сам же М.А. Коростовцев склонен был считать, что «представления египтян об Осирисе уходят своими корнями в глубокую доисторическую древность», таким образом отодвигая начало периода формирования мифологии Осириса, как минимум на несколько столетий вглубь IV тысячелетия до н.э. И далеко не факт, что на рубеже IV-III тысячелетий до н.э. миф уже был представлен в своей версии «Текстов пирамид», а не проходил в это время какой-либо этап своего становления:

«Тексты пирамид» представляют собой сборник текстов гетерогенного характера, возникших к тому же в разное время». (1)

Представляя собой ещё в эпоху Древнего царства результат многовекового теологического творчества жречества религии Осириса, миф оценивается нашими современниками как одно «из самых поэтичных и проникновенных созданий египетской мифологии и литературы», сообразно формулировке автора книги «Искусство Древнего Египта», А.Л. Пунина:

«Мифы об Осирисе и Исиде, где в числе действующих лиц выступают (но в разных, порой диаметрально противоположных ролях) и брат Осириса Сет, и его сестра Нефтида, принадлежат к самым поэтичным и проникновенным созданиям египетской мифологии и литературы». (6)

Многовековая же продолжительность становления мифологии Осириса до его, условно, конечной версии «Текстов пирамид», подразумевает под собой наличие какой-то отправной точки начала этого процесса, которая и представляет интерес для внесения «ясности в том, как возник образ Осириса».

И чтобы обозначить эту отправную точку начала процесса формирования мифологии Осириса, следует выделить зерно мифа (его ядро, зародыш), длительный период «произрастания» которого в процессе теологического творчества жречества религии Осириса и увенчался версией из «Текстов пирамид». Этим зерном или ядром мифа является главное его событие – убийство Осириса его братом Сетхом, которое и представляет собой событийную основу сюжета мифологии Осириса.

Поэтому следует акцентировать внимание лишь на двух ключевых персонажах мифа – Осирис и Сетх, основополагающие представление о которых мы получаем уже в завязке мифа:

«… процесс мироздания шел очень интенсивно: появились и земля, и растения, и животные, и люди. Но люди были еще дикими, и именно Осирис, став первым царем Египта, научил их сеять зерно и собирать урожаи, выращивать фруктовые деревья. Он научил свой народ разнообразным искусствам и наукам, и архитектура тоже обязана Осирису своим происхождением. Он дал людям законы и научил их почитать богов. Люди любили Осириса и поклонялись ему.

Любовь и уважение людей давали Осирису благостную в своей основе власть над людьми и над всем миром. Это вызывало острую зависть со стороны его брата — Сета (Сетха), который захотел стать царем Египта и решил предательски уничтожить Осириса.» (6)

* * * * *

Как видим, завязка последующего мифотворчества жречества Осириса о своем боге, представляет его в образе бога-царя, проявлявшего трогательную ЗАБОТУ о жизни и благоденствии египтян в подлунном мире, вызвавшую в их сердцах искреннюю любовь к нему!

Следовательно, завязка мифа об Осириса недвусмысленно свидетельствует о том, что в бытность Осириса царем Египта в те незапамятные времена, ещё до его «смерти», он принадлежал к числу богов проторелигии долины Нила(!), божественное призвание которых, при посредничестве своего жречества, и выражалось в их Заботах как об улучшении условий жизнедеятельности египтян, так и об их здоровье и продолжительности жизни в подлунном мире.

О существовании проторелигии долины Нила с её парадигмой религиозного мышления – верой в бессмертие души в череде её перерождений в подлунном мире, для которой и была актуальна подобного рода ЗАБОТА, шла речь в работе Апологетика религии Осириса в египтологии, как и в более ранних:

– Тайна происхождения Индуизма

– Реальная причина и цель реформы Эхнатона

– Тайны религии Древнего Египта

Заботам «богов проторелигии долины Нила, при посредничестве их жречества(!)», о всех аспектах жизнедеятельности египтян в подлунном мире, египетская цивилизация и была обязана развитием прикладных наук и медицины при храмах этих богов, ещё задолго до объединения двух царств Верхнего и Нижнего Египта, т.е. задолго до возникновения религии Осириса, которое и было «ознаменовано» последствиями убийства Осириса Сетхом. Жречество богов проторелигии Египта продолжало свою деятельность в каждом из номовых религиозных центров и после возникновения религии жрецов Осириса, достигнув выдающихся для своего времени результатов в развитии науки и медицины, о чем свидетельствовали античные авторы.

В свою очередь, апологетика религии Осириса, укоренившаяся в академических кругах египтологов, категорически отрицает не только существование какой-то там неведомой им проторелигии долины Нила, но и её парадигму религиозного мышления – веру в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, поскольку, по мнению Г. Кееса, учения на её основе – учения о переселение души, «на самом деле были чужды египетским воззрениям». (7)

Столь извращенные единомышленниками Г. Кееса представления о религиозной культуре населения долины Нила, не позволяют им осмыслить даже суть завязки мифа об Осирисе, в которой он фигурирует именно в роли бога проторелигии долины Нила, проявлявшего заботу о всех аспектах жизнедеятельности египтян в подлунном мире. Стоит ли удивляться после этого их полной беспомощности в вопросе внесения «ясности в том, как возник образ Осириса».

Многоаспектность образа Осириса

1. Осирис – бог-царь, невинно пострадавший за людей

«Бог Осирис, как и миф о нем, многоаспектен». (1)

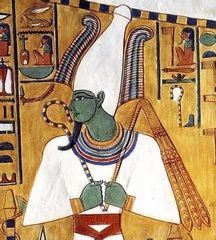

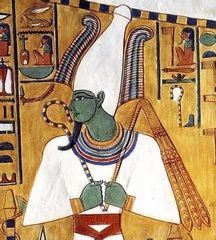

Рис 3. Осирис.

В качестве бога-царя Осирис представлен в завязке мифологии о нем.

«Уже во времена Среднего царства Осирис не только бог загробного мира, но и «властитель дум». Об этом свидетельствуют данные о мистериях Осириса в Абидосе, которыми располагает наука». (1)

Ремарка: Эти мистерии Осириса, в частности, в главном месте почитания его культа в Абидосе, начиная со времен Среднего царства, и являются одним из примеров проведения широкомасштабной «рекламной капании» его жречества по всему Египту, в целях «демократизации» заупокойного культа, дабы вовлечь в число адептов религии Осириса, первоначально – во времен Среднего царства, самых состоятельных представителей египетского общества – сановную знать:

«О ба обыкновенных людей в последнем смысле слова древнейшие тексты хранят молчание – в «Текстах пирамид» упоминается только ба умершего фараона. В «Текстах саркофагов» (Среднее царство) говорится о ба погребенных в этих саркофагах представителей знати» (1)

* * * * *

«Сюжет этих драматических религиозных представлений (мистерий) составляли «страсти» Осириса – эпизоды его жизни, его страдальческая смерть. Актерами были жрецы. Даже один фараон XIII династии, по имени Неферхотеп, принимал как действующее лицо участие в мистерии Осириса, о чем говорится в составленной им надписи. …

Как видно из приведенных фактов, Осирис в мистериях представляет собой именно бога-царя, невинно пострадавшего за людей, но никак не бога растительности». (1)

2. Осирис – бог растительности

«Совокупность данных, сообщаемых Плутархом (произрастание дерева из сундука на берегу у Библа, комментарий об Осирисе как о боге растительности) и древнеегипетскими текстами, в которых Осирис уподобляется зерну или хлебу, несомненно, свидетельствует о том, что Осирис в представлении египтян связывался с растительным миром. «На эту же связь Осириса с зерном указывают и очень интересные предметы, находимые при раскопках: это – полотно, натянутое на раму с ножками, на котором лежит сделанное из дерева контурное изображение Осириса, заполняемое землей с посеянными зернами. Последние, быстро взойдя, давали зеленеющий силуэт Осириса». Осирис «прорастал». (1)

2.1 Связь Осириса как бога растительности с Нилом

«Иконография Осириса (в большинстве случаев он изображался с каким-то растением) также свидетельствует о том, что Осирис имел одной из своих божественных функций функцию бога растительности.

Косвенно это подтверждается и тем, что в ряде текстов Осирис тесно связан с Нилом, а в некоторых случаях выступает как его олицетворение. Так, уже в «Текстах пирамид» (Руr., § 589) об Осирисе говорится как о «новой воде» (имеется в виду разлив реки)». (1)

«Ученые видят в этой легенде (мифе об Осирисе) олицетворение египетской природы. Осирис – Нил, Изида – египетская страна, им оплодотворяемая, Сетх – солнечный зной, засуха и удушливый ветер пустыни.

Kreuzer усматривал здесь аллегорию периодического изменения в природе Египта и с этой точки зрения интерпретировал все детали сказания.

Дважды в году производилось сеяние и жатва, говорить Kreuzer. Вот почему Осирис дважды умирает, и Изида дважды скорбит о нем и ищет его. Весною в Египте стоить зной, растительность гибнет, жаркий ветер со стороны Ливийской пустыни иссушает все, царствует рыжий Сеть. Изида – страна Египта жаждет оживляющей влаги для почвы, которой вверены семена, но пока тщетно. Озирис еще не пришел. Сетх заключает против Осириса заговор с 72-мя своими сообщниками, – т. е. злыми днями зноя и засухи. Но вот он найден. С мая появляется растительность, воды Нила начинают возвышаться и Египет обращается в архипелаг. В конце сентября царствует радость в стране. Но вот начинается снова осеннее сетование страны.

Найденный Озирис вновь пропадает. Египет весь под водою. Члены тела, Осириса разбросаны, рыбы пожрали его плодотворные органы. Изида не имеет более производительной силы. Но вот снова найден Озирис и его производительная сила; растительность снова выступает из почвы, снова радость и торжество в стране.

Является вновь Гор – весеннее солнце. И так навсегда. Исида дала свободу Сетху – борьба его с Осирисом будет повторяться. Годовой цикл неизменен в своих явлениях». (4)

2.2 Осирис и солнечный бог Ра

«Осирис неоднократно упоминается в «Текстах пирамид». Как уже было сказано в главе о Гелиополе, «Тексты пирамид» представляют собой сборник текстов гетерогенного характера, возникших к тому же в разное время, но доминанта в них, несомненно, гелиопольская:

Осирис входит в гелиопольскую эннеаду, возглавляемую Ра. Вместе с тем в тех же текстах (Руr., § 350, 1267) говорится о враждебности Осириса культу Ра. Таким образом, налицо две тенденции: первая – Ра и Осирис враждебны, вторая – Осирис – член гелиопольской эннеады, возглавляемой Ра.

Вторая тенденция явно более поздняя, ибо она проходит красной нитью по всем «Текстам пирамид» и прочно бытует в более поздние эпохи. К сожалению, нам ничего не известно о первой, более древней тенденции и о том, каковы были представления об Осирисе, но совершенно ясно, что вторая тенденция, к которой, несомненно, приложили руку теологи Гелиополя, преодолела и подавила вторую. Когда и как это произошло – неизвестно». (1)

2.3 Облик Осириса как царя преисподней

«Надо обратить внимание и на то, что «воскрешение» Осириса весьма условно. Он не возвращается к земной жизни; на троне Египта его сменяет сын Хор. Осирис же, «утомленный сердцем» (wrd ib) в результате гонений и перенесенных страданий, становится царем в потустороннем мире, судьей умерших». (1)

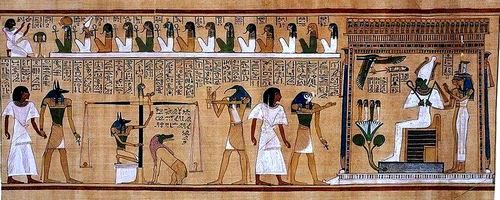

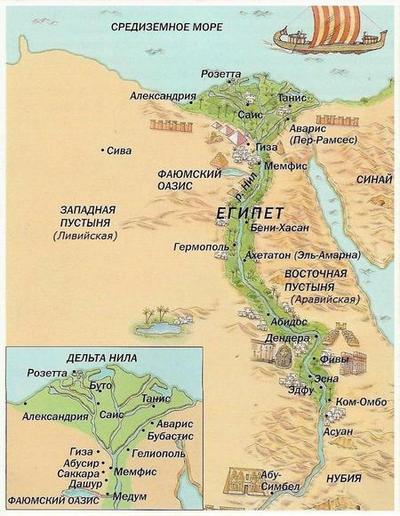

Рис 4. Загробный суд Осириса.

Рис 4. Загробный суд Осириса.

«Из совокупности всех данных – египетских источников и Плутарха – ярко выступает облик Осириса как царя преисподней, верховного судьи в загробном мире. Именно этот аспект Осириса определяет его сущность.

Следует особо подчеркнуть, что в египетских текстах Осирис никогда не выступает как символ живого, правящего фараона – последний становится Осирисом, сливается с этим богом лишь после физической смерти. Правящий фараон, как уже отмечалось, являлся олицетворением сына Осириса Хора, отомстившего за смерть отца и наследовавшего его престол. Умерший же фараон никогда не назывался Хором и не уподоблялся ему. Итак, каждый живой и правящий фараон – это Хор (но никак не Осирис!), а умерший фараон – это Осирис (но никак не Хор!). В текстах эти различия строго соблюдаются». (1)

3. Полемика египтологов

«В начале XX в. в среде египтологов распространился взгляд на Осириса как на бога растительности в основном. Очень значительную роль в распространении этого взгляда сыграл крупный английский ученый-этнограф (не египтолог!) Фрезер, автор объемистого, широко известного труда под названием «Золотая ветвь». Два тома своего труда, озаглавленные «Адонис, Аттис, Осирис», автор посвятил сравнительному исследованию древнейших религий Египта и Западной Передней Азии.

Основной тезис Фрезера состоит в том, что Адонис, Аттис и Осирис олицетворяют великие ежегодные перемены в природе. Указывая на многоаспектность Осириса, автор подчеркивает необходимость выявления древнейших представлений об этом божестве.

Труд маститого этнографа произвел сильное впечатление и на египтологов, многие из которых особо подчеркивали значение Осириса как бога растительности.

Английский египтолог Хорнблауэр, например, отстаивал мнение, что Осирис – бог растительности. И это спустя много лет после того, как А. Гардинер опубликовал рецензию на книгу Фрезера. Со свойственной ему ясностью и строгостью мысли, опираясь на исключительное знание египетских текстов и памятников, Гардинер доказал, что основное положение Фрезера – Осирис прежде всего бог растительности – несостоятельно, что Фрезер не сумел обосновать, как и почему Осирис, бог-царь, трагически погибший, вдруг оценивается как бог растительности.

А. Гардинер указывает, что другие египтологи, в частности А. Морэ и М. Меррэй, выдвинули интересное предположение. Исходя из многочисленных африканских аналогий богу Осирису, которые приводит Фрезер в своем труде и которые, кстати, высоко оцениваются А. Гардинером, А. Морэ и М. Мёррэй считают связь умершего бога-царя с растительностью органической: у множества африканских племен представление о вожде (о «царе») связано с его магическими возможностями воздействия на процессы природы, вождь («царь») как бы гарантирует племя от неурожая и голода.

«Согласно представлениям, широко распространенным у многих племен, вождь считается магическим средоточием производительных сил природы. Он ответствен, таким образом, за хороший урожай посевов, за обильный приплод скота, за плодородие женщин племени...».

Именно таким образом объясняются функции Осириса как бога растительности, которые являются вторичными относительно его основного аспекта бога-царя.

В связи с этим предпринимались попытки найти «историческое зерно» в мифе об Осирисе. Делались предположения, что в глубоком доисторическом прошлом страны Осирис был реальной человеческой личностью – вождем или «царем». Нечего и говорить, что такие попытки не имеют ни малейшего научного основания.

Подобный евгемеризм не заслуживает серьезной научной критики.

Тем не менее весьма авторитетные ученые, внесшие огромный вклад в науку, становились порой на этот весьма скользкий путь. Так, например, сам К. Зете высказывал мнение, что Осирис – один из древнейших правителей Египта, впоследствии обожествленный.

Ту же ошибку допустил и X. Кеес в двух своих очень ценных монографиях. Более того, X. Кеес утверждал, что и А. Гардинер якобы разделяет высказанную им точку зрения. Это обстоятельство побудило последнего публично заявить: «Я решительно отвергаю эту точку зрения, которую считаю в высшей степени невероятной».

А. Гардинер подчеркнул, что он нигде и никогда ничего подобного не высказывал, и утверждал лишь, что Осирис является «персонификацией умерших царей».

Этот краткий экскурс в историю современной науки был необходим, чтобы оградить неискушенного читателя от упомянутых ошибок X. Кееса при чтении его, в общем, очень ценных и важных трудов». (1)

«По мнению Brugsha и Ed. Meyer'а, Осирис был первоначально солнечным божеством.

Maspero, напротив, полагает, что в древнейшее время он считался божеством Нила или смерти и что лишь впоследствии был идентифицирован с заходящим солнцем». (4)

«Wiedemann вскрывает происхождение и значении культа Озириса следующим образом. Это был, по его мнению идеальный человек либо царь, жизнь которого должна была быть образцом для других людей; смерть его указывала на то, что каждого его пребывание после смерти в загробном мире доказывало с другой стороны, что каждый человек может благодаря добродетельной жизни достигнуть подобного же продолжения существования своего «я». Лишь впоследствии Озирис был причислен к лику богов. Но, как справедливо указывает Tiele, нельзя соглашаться с Wiedemann'ом, не приписывая человеческому мышлению доисторического времени совершенно чуждые ему современный представления, теория Wiedemann'a грешит так. образом модернизацией.» (4)

Образ Сетха

«Любовь и уважение людей давали Осирису благостную в своей основе власть над людьми и над всем миром. Это вызывало острую зависть со стороны его брата – Сета (Сетха), который захотел стать царем Египта и решил предательски уничтожить Осириса.» (6)

Рис 5. Пирамиды Гизы.

«Образ Сета ассоциировался еще и с пустынными областями, протянувшимися к западу и востоку от нильской долины». (6)

«Сетх – солнечный зной, засуха и удушливый ветер пустыни. Весною в Египте стоить зной, растительность гибнет, жаркий ветер со стороны Ливийской пустыни иссушает все, царствует рыжий Сетх». (4)

«На многих египетских памятниках встречается изображение животного, олицетворяющего одного из главных богов египетского пантеона, Сетха, который по некоторым воззрениям считался богом пустыни и богом зла». (1)

«В «Текстах саркофагов», например, и ряде других религиозных текстов Сетх упоминается как божество, близкое богу Ра, сражающееся против змея Апопи, воплощающего силы тьмы и зла. Это представление о боге Сетхе, сложившееся издревле, продолжало существовать и в очень поздние времена: Сетх как защитник Ра и враг Апопи упоминается в папирусе Бремнер-Ринд (23, 21), относящемся ко времени Лагидов, точнее, к IV в. до н.э. Вместе с тем в знаменитом мифе об Исиде и Осирисе, дошедшем до нас в поздней форме, бог Сетх фигурирует как низменное и коварное существо, как убийца своего мудрого и благодетельного брата, бога Осириса. Эта традиция также восходит к глубокой древности». (1)

«Итак, перед нами два совершенно противоположных представления о боге Сетхе, существующих параллельно: с одной стороны, Сетх близок солнечному богу Ра, он защитник Ра и враг Апопи, благое начало, с другой – жестокое и даже подлое существо, воплощение зла (в мифе об Осирисе).

Ни одно из этих представлений не было полностью вытеснено другим – яркая иллюстрация алогичности и противоречивости египетских религиозных представлений.

Необходимо подчеркнуть, однако, что в поздние времена концепция Сетха как воплощения всяческого зла, физического и нравственного, получила огромную популярность. Это было тесно связано с широким распространением культа и мифологии Осириса уже в конце эпохи Древнего царства». (1)

«Мнение ряда ученых о том, что в мифе о Хоре Бехдетском Сетх воплощает конкретное зло, олицетворяя всякого рода внешних врагов Египта, покушающихся на его независимость, текстуально доказано быть не может, но тем не менее такая точка зрения вполне правомерна: в греко-римские времена Сетх рассматривался как дьявол или сатана, покровитель всего чужеземного и враг египетских богов». (1)

«О сновидениях простых смертных предстоит рассказать особо.

Если сны фараонов и высокопоставленных лиц были откровением, четким указанием бога человеку, то в снах простых смертных устанавливался неопределенный, порой загадочный контакт человека с неземным миром. Для понимания смысла этого контакта требовались особые познания, которыми простые смертные не обладали. Сны могли разъяснить лица, черпавшие эти познания из особых текстов, либо «инспирированных» богами, либо освященных авторитетами древности. К таким текстам относится прежде всего папирус Честер-Битти III времени Нового царства.

Вероятно, это копия с оригинала времен Среднего царства.

Пользуясь русским народным термином, назовем этот текст «сонником». Очень любопытна его особенность – разделение людей на две категории: последователей бога Хора и последователей бога Сетха. К первой категории относятся обычные, добропорядочные люди, ко второй – люди в той или иной степени злонамеренные и рыжие. Последнее объясняется тем, что красноватый, или рыжеватый, цвет пустыни, над которой властвовал бог Сетх, бог враждебного людям порядка, был отличительным признаком «последователей» Сетха. К сожалению, папирус сильно поврежден, вследствие чего мы лишены дополнительных сведений о разделении Людей на указанные две категории». (1)

Изначальный смысл мифологии Осириса и многоаспектности его образа

Приведенный выше информации, характеризующей двух главных персонажей мифа, вполне достаточно, чтобы получить адекватное представление «о том, как возник образ Осириса». Для чего необходимо отстраниться от приоритетов апологетики религии Осириса, главным из которых является признание веры в бессмертие души в вечности загробной жизни исконной и единственной парадигмой религиозного мышления населения долины Нила, а именно этот её тезис не только препятствует адекватному восприятию изначального смысла мифологии Осириса, но и не позволяет внести «полную ясность в том, как возник образ Осириса».

Из приведенной выше информации о двух главных персонажей мифа следует выделить совокупность аспектов образа каждого из них:

Осирис:

– бог-царь Египта, проявлявший трогательную заботу о своем народе;

– бог растительности;

– олицетворение «новой воды» Нила;

– бог, враждебный Ра – солнцу, тем не менее вошедший в состав богов эннеады Гелиополя, возглавляемой Ра;

– бог-царь преисподней;

– и пр., менее значимые.

Сетх:

– убийца своего брата;

– бог пустыни – пустынных областей, протянувшихся к западу и востоку от нильской долины;

– бог иссушающих плодородную землю западных ветров;

– бог враждебного людям порядка;

– божество, близкое богу Ра;

– и пр., менее значимые.

Как упоминалось выше, вследствие умышленного игнорирования единомышленниками Г. Кееса известной в египтологии информации, вполне достаточной для вынесения адекватных суждений о причинах и целях религиозной реформы Эхнатона, возникла проблема с «трактовкой религиозного переворота Эхнатона», в результате чего она стала одной «из самых трудных тем в египтологии». (2)

Эта же причина – игнорирование известной в египтологии информации в контексте её важности для адекватного восприятия мифа об Осирисе, в той же мере и создает проблемы с внесением «полной ясности в том, как возник образ Осириса».

И что же в данном случае проигнорировали единомышленники Г. Кееса, отстаивая приоритеты апологетики религии Осириса, в своих безуспешных попытках обосновать возникновение образа Осириса в качестве ни много ни мало главного персонажа своей же апологетики?

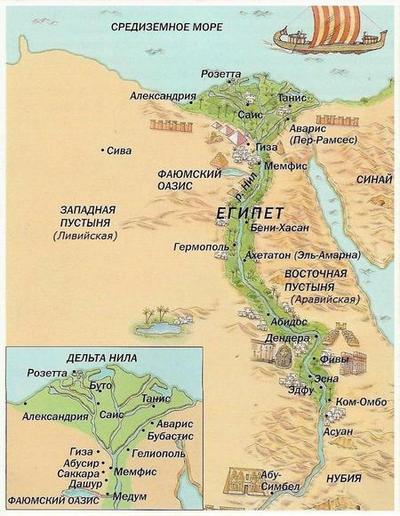

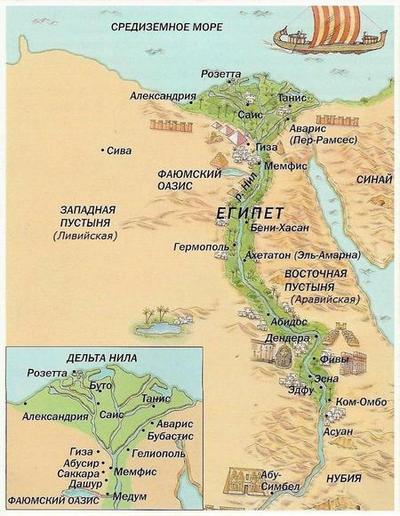

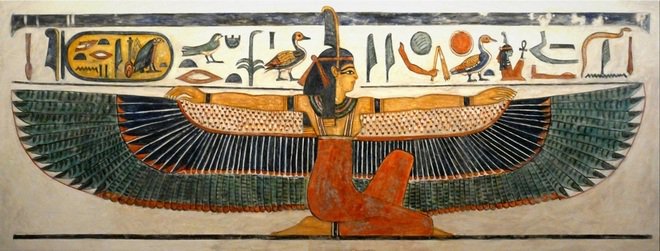

Рис 6. Долина Нида в тисках Ливийской и Аравийской пустынь.

Рис 6. Долина Нида в тисках Ливийской и Аравийской пустынь.

Теоретическое осмысление особенностей «египетской религии, по версии О.Р. Тіеlе», отчасти, подкрепленное данными археологических раскопок (исторического периода), у единомышленников Г. Кееса основано на иллюзии извечности существования пустыни к востоку и западу от долины Нила. В частности, об этом свидетельствуют представления об образе Осириса в его прямой связи с Нилом:

«Ученые видят в этой легенде (мифе об Осирисе) олицетворение египетской природы. Осирис – Нил, Изида – египетская страна, им оплодотворяемая, Сетх – солнечный зной, засуха и удушливый ветер пустыни.

Kreuzer усматривал здесь аллегорию периодического изменения в природе Египта и с этой точки зрения интерпретировал все детали сказания. …» (4)

Иллюзорное восприятие извечности существования пустыни к востоку и западу от долины Нила стало следствием игнорирования в апологетике религии Осириса длительного периода доисторического развития египетской цивилизации – 10-15 веков до объединения двух царств Верхнего и Нижнего Египта на рубеже IV-III тысячелетия до н.э. Чему и свидетельствует отождествление «первого периода истории египетской религии», по версии О.Р. Тіеlе, лишь с эпохой Древнего царства и «Текстами пирамид».

В результате столь предвзятого отношения к истории египетской цивилизации и религиозной культуре населения долины Нила, иллюзия извечного существования Ливийской пустыни к западу от долины Нила и Аравийской – к востоку, трансформируется в ни менее иллюзорный (ошибочный) тезис об извечности или исконности веры египтян в вечную загробную жизнь. А это и востребовано как ничто иное в апологетике религии Осириса, укоренившейся в академических кругах египтологов, порождая многочисленные проблемы в египтологии, об одной из которых пойдет речь в контексте отождествления образа Осириса с двумя его аспектами – бога-царь Египта и бога растительности, что позволит приоткрыть завесу тайны возникновения многоаспектности образа Осириса.

Два аспекта образа Осирис – бог-царь Египта и бог растительности

Рис 7. Пустыни Северной Африки

Рис 7. Пустыни Северной Африки

Складывается такое впечатление, что единомышленники Г. Кееса демонстративно игнорируют такое грандиозное событие в масштабах африканского континента как усыхание климата на гигантских по площади территориях Северной Африки, превратившего саванны, некогда полные жизни флоры и фауны, в безжизненные пустыни.

А ведь об этом и идет речь в буквальном смысле в мифе об Осирисе:

бог пустыни Сетх убивает бога царства растительности Осириса, уничтожая на более чем 90% территории Египта флору саванн, а вместе с ней лишая её и фауны, чему и свидетельствует превращение саванн, преимущественно, в безжизненные пустыни. То есть царство растительности бога Осириса, который покровительствовал фауне и жизни египтян, замещается царством песков бога Сетха, враждебным для людей.

Рис 8. Саванны

Рис 8. Саванны

Египет ассоциировался в памяти древних египтян не только с узкой полосой долины Нила, но и с обширными просторам земель к западу и востоку от неё, на которых при жизни Осириса саванны (не только) давали приют разнообразной фауне, что позитивно отражалось на жизнедеятельности египтян. О чем и свидетельствует мифология Осириса, подчеркивая заботу бога царства растительности Осириса о своем народе, нашедшем приют на столь благоприятных для жизни территориях Египта, за что египтяне были безмерно благодарны, поклоняясь ему:

«… процесс мироздания шел очень интенсивно: появились и земля, и растения, и животные, и люди. Но люди были еще дикими, и именно Осирис, став первым царем Египта, научил их сеять зерно и собирать урожаи, выращивать фруктовые деревья. Он научил свой народ разнообразным искусствам и наукам, и архитектура тоже обязана Осирису своим происхождением. Он дал людям законы и научил их почитать богов.

Люди любили Осириса и поклонялись ему». (6)

Таким образом, в более реалистичной трактовке мифа, представленной выше, Осирис выступает в роли бога царства растительности Египта, т.е. он и бог растительности, в частности, Египта, и царь в качестве повелителя подвластных ему территорий саванн и долины Нила, давших приют разнообразной фауне и представителям рода человеческого, которые «любили Осириса и поклонялись ему» именно в этой его ипостаси.

В то время как египтологи, традиционно, весьма примитивно трактуют два аспекта образа Осириса: бога-царя и бога растительности, о чем и свидетельствует их полемика в попытках как-то обосновать и доказать совместимость этих аспектов:

«Со свойственной ему ясностью и строгостью мысли, опираясь на исключительное знание египетских текстов и памятников, Гардинер доказал, что основное положение Фрезера – Осирис прежде всего бог растительности – несостоятельно, что Фрезер не сумел обосновать, как и почему Осирис, бог-царь, трагически погибший, вдруг оценивается как бог растительности». (1)

В свою очередь, Гарднер указывает на иной вариант обоснования связи этих двух аспектов образа Осириса:

«А. Гардинер указывает, что другие египтологи, в частности А. Морэ и М.

Меррэй, выдвинули интересное предположение. …

«Согласно представлениям, широко распространенным у многих племен, вождь считается магическим средоточием производительных сил природы. Он ответствен, таким образом, за хороший урожай посевов, за обильный приплод скота, за плодородие женщин племени...».

Именно таким образом объясняются функции Осириса как бога растительности, которые являются вторичными относительно его основного аспекта бога-царя». (1)

Этот примитивизм представлений об Осирисе как о реальном царе Египта является результатом восприятия мифологического повествования в буквальном смысле. Осириса же был богом-царем Египта в переносном смысле, являясь богом, царствующим в масштабах территорий Египта над флорой, давшей приют разнообразной фауне и людям, поэтому царство бога Осириса и простиралось на весь Египет, что отражено в мифе о нем в аллегории его образа как царя Египта.

Таким образом, более 90% территории от общей площади Египта, на которых «при жизни Осириса» флора и фауна создавала благоприятные условия для жизнедеятельности его населения, были превращены в непригодные для жизни людей пустыни. Результат же этого трагического для «египетского народа» события аллегорически был представлен в мифе как убийство Сетхом Осириса, что вполне адекватно описывало результат «замещения» флоры и фауны саванн бога Осириса враждебными для жизни людей пустынями бога Сетха.

Представления древних египтян о результатах усыхания климата в Северной Африке, выраженные ими в аллегории убийство богом пустыни Сетхом бога царства растительности Осириса, гораздо более адекватны в своей аллегоричности, нежели примитивизм апологетов религии Осириса в их буквальном восприятии Осириса в качестве бога-царя Египта.

Бог царства растительности Осирис, фактически, был богом живой природы, в целом, ибо отсутствие флоры на той или иной территории лишает пищевых ресурсов фауну, в конечном итоге, делая эти территории непригодными для жизни людей. В свою очередь, ежегодное обновление (возрождение к жизни) растительности саванн Северной Африки благотворно отражалось на жизни фауны этих обширных территорий, включая людей, поэтому Осирис был, в целом, царем и благодетелем всего человечества именно реализуя свою функцию бога царства растительности!

Выяснять же что первично, а что вторично из двух этих аспектах его образа: бога-царя и бога растительности – это крючкотворство, лишенное не столько глубокого смысла, сколько вообще понимания истоков возникновения образа Осириса и его мифа.

Некоторые из единомышленников Г. Кееса, настаивая на приоритете образа Осириса как бога-царя, в своем примитивизме даже отождествляют его с реальной персоной правителя Египта:

«Тем не менее весьма авторитетные ученые, внесшие огромный вклад в науку, становились порой на этот весьма скользкий путь. Так, например, сам К. Зете высказывал мнение, что Осирис – один из древнейших правителей Египта, впоследствии обожествленный.

Ту же ошибку допустил и X. Кеес в двух своих очень ценных монографиях». (1)

Почему-то сторонников этой идеи не смущает (или они этого, банально, неспособны осмыслить) упоминание в мифе «о странствованиях Осириса по всей земле», что было бы кране несвойственно для правителя как реального человека – «совать свой нос во владения других самодержцев, поучая их народ уму-разуму»:

«Взойдя на престол, Осирис стал усиленно заботиться о своем народе. Именно он приобщил народ к культуре, очаровал и подчинил себе людей своей музыкой. Но Осирис заботился не только об египтянах, он странствовал по всей земле, неся людям блага культурной жизни, освобождая их от тьмы варварства». (1)

Возможность странствований царя Египта по всей земле уместна лишь в одном случает – использования аллегории образа Осириса в качестве царя Египта, ибо в качестве бога царства растительности, его владения при жизни выходили далеко за пределы территории Египта, поэтому Осирис и представлен в мифе царем Египта, странствующим по всей земле. Так что древние египтяне мыслили здраво и прагматично, используя аллегории, в отличие от убожества единомышленников Г. Кееса в их интерпретации.

Оба аспекта образа Осирис – бог-царь Египта и бог растительности, которые вызывали полемику египтологов, в религиозных представлениях древних египтян были объединены в образе Осириса как бога царства растительности, которое простиралось на всю территорию Египта, что и нашло отражение в изначальном смысле мифологии Осириса, «погребенном в песках времени».

Иллюзорность противоречивости египетских представлений об Осирисе, Сетхе и боге Ра

«Осирис – бог, враждебный Ра – богу солнцу, Сетх – божество, близкое богу Ра»

Сетх:

«В «Текстах саркофагов», например, и ряде других религиозных текстов Сетх упоминается как божество, близкое богу Ра, сражающееся против змея Апопи, воплощающего силы тьмы и зла. Это представление о боге Сетхе, сложившееся издревле, продолжало существовать и в очень поздние времена…

Вместе с тем в знаменитом мифе об Исиде и Осирисе, дошедшем до нас в поздней форме, бог Сетх фигурирует как низменное и коварное существо, как убийца своего мудрого и благодетельного брата, бога Осириса. Эта традиция также восходит к глубокой древности.

Итак, перед нами два совершенно противоположных представления о боге Сетхе, существующих параллельно:

с одной стороны, Сетх близок солнечному богу Ра, он защитник Ра и враг Апопи, благое начало,

с другой – жестокое и даже подлое существо, воплощение зла (в мифе об Осирисе).

Ни одно из этих представлений не было полностью вытеснено другим – яркая иллюстрация алогичности и противоречивости египетских религиозных представлений». (1)

В этих представлениях древних египтян о боге пустыни Сетхе, только кажущихся противоречивыми, никакой алогичности и противоречивости совершенно нет(!), как бы это парадоксально не выглядело на первый взгляд, в той же мере, в какой противоречивость отсутствует и в представлениях об Осирисе:

««Тексты пирамид» представляют собой сборник текстов гетерогенного характера, возникших к тому же в разное время, но доминанта в них, несомненно, гелиопольская:

Осирис входит в гелиопольскую эннеаду, возглавляемую Ра. Вместе с тем в тех же текстах (Руr., § 350, 1267) говорится о враждебности Осириса культу Ра. Таким образом, налицо две тенденции:

первая – Ра и Осирис враждебны,

вторая – Осирис – член гелиопольской эннеады, возглавляемой Ра.

Вторая тенденция явно более поздняя, ибо она проходит красной нитью по всем «Текстам пирамид» и прочно бытует в более поздние эпохи. К сожалению, нам ничего не известно о первой, более древней тенденции и о том, каковы были представления об Осирисе…» (1)

Констатация «алогичности и противоречивости египетских религиозных представлений» об особенностях взаимоотношения Осириса и Сетха с солнечным богом Ра является очередным пагубным для египтологии наследием апологетики религии Осириса, пребывающей в иллюзии извечного существования долину Нила в тисках двух пустынь – Ливийской с запада и Аравийской с востока. Именно это и не позволяет понять правомерность «египетских религиозных представлений» об отношениях к солнечному богу Ра Осириса и Сетха, которые лишь кажутся «алогичными и противоречивыми» посредством их восприятия через призму иллюзий апологетики религии Осириса.

С свою очередь, эта проблема так же является следствием непонимания глубинного смысла мифологии Осириса, что и констатировал М.А. Коростовцев:

«К сожалению, нам ничего не известно о первой, более древней тенденции и о том, каковы были представления об Осирисе…» (1)

Изначальный (глубинный) смысл мифологии Осириса состоял в том, чтобы сохранить в религиозной культуре населения долины Нила память о климатической катастрофе, постигшей значительные по площади территории Египта, которая стала результатом усыхания климата в Северной Африке, что и нашло свое отражение в аллегории убийства богом пустыни Сетхом бога царства растительности Осириса,

Если осмыслить мифологию Осириса именно в этом ключе – её изначального значения, «утраченного в песках времени», то «алогичность и противоречивость египетских религиозных представлений», о чем писал М.А. Коростовцев, в свою очередь, становится исчерпывающим свидетельством полного отсутствия у египтологов понимания смысла мифа об Осирисе. Поскольку только кажущиеся противоречивыми «взаимоотношения» между богами Сетхом, Осирисом и солнечным богом Ра, отмеченные выше, найдут свое рациональное объяснение без каких-либо противоречий!

В отличие от пребывающих в своих иллюзиях апологетов религии Осириса, древним египтянам – жречеству богов проторелигии долины Нила (Египта) и жречеству Осириса, не составило труда понять суть и последствия влияния природных факторов, задействованных в процессе усыхания климата на территории Египта.

Египетская цивилизация обязана выдающимися для своего времени достижениями в развитии прикладных наук и медицины именно жречеству богов проторелигии Египта. А в число богов проторелигии Египта и входил Осириса «при своей жизни», проявляя трогательную Заботу о благоденствии своего народа в подлунном мире (при посредничестве своего жречества), о чем и свидетельствует завязка мифа о нем:

«именно Осирис, став первым царем Египта, научил их сеять зерно и собирать урожаи, выращивать фруктовые деревья. Он научил свой народ разнообразным искусствам и наукам». (6)

Самый поверхностный слой представлений об усыхании климата в Северной Африке выглядит весьма банально – это процесс замещения саванн с её флорой и фауной в качестве владений бога царства растительности Осириса, враждебными человеческой природе песками пустынь бога Сетха, что и воспроизведено в мифе об Осирисе в аллегории убийства Осириса Сетхом.

При этом в мифе совершенно не отражена роль солнечного бога Ра в процессе усыхания климата – «убийства Сетхом Осириса».

Закономерный вопрос возникает: а какую роль в этой климатической катастрофе играл бог Ра, символизируя собой солнца, в его весьма неоднозначном влиянии на природную среду окружающего нас мира?

Рис 9. Пустыни Северной Африки

Рис 9. Пустыни Северной Африки

Усыхание климата в гигантских масштабах территорий Северной Африки происходило в результате нарушения баланса водных ресурсов, питавших флору и фауну саванн (Осириса), и «животворящей» энергии солнца (Ра), которое в результате этого дисбаланса попросту испепеляло остатки растительности саванн. А понимание этого незатейливого механизма усыхания климата в Северной Африке и приводит к вполне закономерному выводу о враждебности богов Ра и Осириса, что и фигурирует в «Текстах пирамид»:

«Вместе с тем в тех же текстах (Руr., § 350, 1267) говорится о враждебности Осириса культу Ра. Таким образом, налицо две тенденции: первая – Ра и Осирис враждебны…

К сожалению, нам ничего не известно о первой, более древней тенденции и о том, каковы были представления об Осирисе…» (1)

Следовательно, если осмыслить мифологию Осириса с позиции её изначального значения, «утраченного в песках времени», поискам которого и посвящена эта работа, то представления древних египтян о враждебности бога Осириса и Ра становятся вполне закономерными, утрачивая своё «таинственное» для египтологов значение: «К сожалению, нам ничего не известно о первой, более древней тенденции» – «… первая – Ра и Осирис враждебны».

Тоже самое касается и объяснения закономерности близости бога Сетха к богу Ра: «Сетх близок солнечному богу Ра», в контексте представлений о механизме процесса усыхания климата. Поскольку обоснованная выше враждебность Осириса и Ра, как результат дисбаланса природных ресурсов Северной Африки, вполне очевидно свидетельствует о близости солнечного богов Ра и бога пустынь Сетха, которому ни без помощи бога Ра и удалось «убить Осириса»:

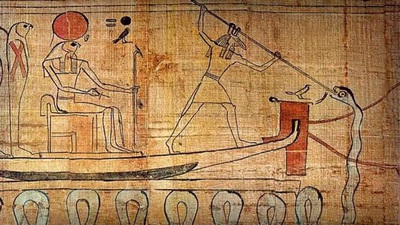

Рис 10. Сетх в ладье Ра сражающееся против змея Апопи, поражая его копьем.

Рис 10. Сетх в ладье Ра сражающееся против змея Апопи, поражая его копьем.

««В «Текстах саркофагов», например, и ряде других религиозных текстов Сетх упоминается как божество, близкое богу Ра, сражающееся против змея Апопи, воплощающего силы тьмы и зла. Это представление о боге Сетхе, сложившееся издревле, продолжало существовать и в очень поздние времена…

Итак, перед нами два совершенно противоположных представления о боге Сетхе, существующих параллельно:

с одной стороны, Сетх близок солнечному богу Ра, он защитник Ра и враг Апопи, благое начало,

с другой – жестокое и даже подлое существо, воплощение зла (в мифе об Осирисе).

Ни одно из этих представлений не было полностью вытеснено другим – яркая иллюстрация алогичности и противоречивости египетских религиозных представлений». (1)

В контексте содержания этой цитаты можно констатировать некорректность в уподоблении солнечного бога Ра «благому началу» в египтологии, с чем явно не согласилось бы жречество богов проторелигии долины Нила, как и жречество Осириса, воспринимая бога Ра адекватно, сообразно его роли в процессе усыхания климата в Северной Африке, чему жрецы египетских богов и явились свидетелями.

Отчасти, и эта идеализация или иллюзорность представлений в египтологии о солнечном боге Ра, как о «благом начале», столь же затрудняет понимание «египетских религиозных представлений», потому что солнце (Ра) в равной мере может как благотворно отражаться на жизни всего живого в подлунном мире, так и являться источником её погибели, как это и произошло в Египте в результате дисбаланса его природных ресурсов, сделав солнечного бога Ра верным союзником бога пустыни Сетха, испепелив остатки царства растительности саванн Осириса.

Негативное отношение египтян к Сетху связано с тем, что в результате гибели растительности саванн на более чем 90% территории Египта, эти территории были поглощены песками пустыни, враждебными человеческой природе: «бог Сетх, бог враждебного людям порядка».

«Сетх – солнечный зной, засуха и удушливый ветер пустыни. Весною в Египте стоить зной, растительность гибнет, жаркий ветер со стороны Ливийской пустыни иссушает все, царствует рыжий Сетх». (4)

Тем не менее как могущественный бог одной из природных стихий, Сетх, внушая людям страх перед подвластными ему силами природы, вызывал к себе и трепетное почтение, выражавшееся в возможности его жрецов посредством молитв и магии направлять эти необузданные силы природы против своих врагов или использовать в иных целях.

«Во времена Рамсеса II, как показали раскопки П. Монте, главными богами в Танисе были Амон, Ра, Пта и Сетх (Сутех), причем в текстах они названы богами Рамсеса II.

Во времена Рамсеса II существовали четыре подразделения войск (полки, дивизии и т. п., как их нередко называют в нашей литературе), носившие имена четырех великих божеств: Амона, Ра, Пта и Сутеха.

В сознании египтян Сетх, несомненно, был великим божеством Египта». (1)

Причина почитания бога пустыни Сетха в религиозной культуре долины Нила близка в некотором смысле причине почитания солнечного бога Атум-Ра, который и был близок к Сетху, не оставаясь в стороне во время убийства им Осириса, о чем скромно умалчивается в мифе об Осириса.

В отличие от египтологов, пребывающих под прессингом апологетики религии Осириса, в связи с чем и воспринимающих скрытый для них смысл взаимоотношения Осириса, Ра и Сетха в качестве «иллюстрации алогичности и противоречивости египетских религиозных представлений», жречеству богов проторелигии Египта и жречеству Осириса не составило труда осмыслить особенности взаимодействия богов природных стихий – Ра, Сетха и Осириса, в процессе усыхания климата Северной Африки, что и нашло отражение в мифологии Осириса «Тестов пирамид» без каких-либо алогизмов и противоречий!

«Осирис – бог, враждебный Ра – богу солнцу, Сетх – божество, близкое богу Ра». (1)

Аспект образа Осириса как «новой воды» Нила

«В «Текстах пирамид» (Руr., § 589) об Осирисе говорится как о «новой воде» (имеется в виду разлив реки)». (1)

Этот аспект образа Осириса является вполне закономерным следствием приведенной выше аргументации, объясняющей механизм усыхания климата в Северной Африке в результате нарушения баланса её природных ресурсов.

Формально, убийство Сетхом своего брата Осириса, ни без содействия в этом «преступлении» солнечного бог Ра, имеет ещё одного «божественного» посредника, неупомянутого напрямую в мифологии. Дело в том, что дисбаланс природных ресурсов в Северной Африке стал следствием недостатка живительной влаги в виде дождей и подземных источников, некогда питавших флору и фауну саванн «при жизни» бога царства растительности Осириса.

Вот этот таинственный персонаж из божественной канцелярии, «заведовавший» водными ресурсами и их распределением в масштабах Северной Африки, полностью отсутствует в пантеона египетских богов, фигурирующих в мифологии Осириса. Его роль совмещена с одним из аспектов образа Осириса, что для религиозных представлений древних египтян (жречества богов проторелигии Египта и жречества Осириса) было вполне оправдано и даже рационально. Ибо растительность, которой покровительствовал бог Осирис, нуждается во влаге, которой «при его жизни» было вполне достаточно для флоры и фауны саванн, простиравшихся далеко за пределы территории Египта, поэтому «при жизни» Осириса у древних египтян отсутствовала острая необходимость в отождествлении с ним водных ресурсов Нила. Тем не менее ещё тогда вполне уместно стало отождествление Осириса с водой в религиозном сознании древних египтян, осознавших объективную истину, что без дождей и других источников воды царство растительности Осириса страдает вместе с фауной и населением Египта.

Вполне вероятно, что актуальность осознания связи водной стихии с потребностью в ней царства растительности бога Осириса возникла уже после его убийства Сетхом и гибели растительности на более чем 90% территории Египта, вследствие чего и возникла насущная потребность в ассоциации Осириса с водной стихией, прежде всего с водами Нила, как с единственным источником воды для населения долины Нила.

В результате гибели растительности саванн на 90% территории Египта, численность населения долины Нила возросла многократно за счет миграции в неё «египтян» с опустошенных песками пустынь территорий, что и дало толчок к ускорению темпов развития египетской цивилизации. Поэтому актуальность отождествления Осириса с водной стихией Нила стала насущной темой в религиозном сознании населения Египта, сконцентрированного в нильской долине.

Рис 11. Долина Нила

Рис 11. Долина Нила

Нил во время своего разлива приносил в избытке живительную влагу в свою долину, превращая её усилиями египтян в цветущий сад, как напоминание о прошлом Египта, когда бог царства растительности Осирис был полновластным владыкой (царем) всей территории Египта, простиравшейся к западу и к востоку от долины Нила. То есть разлив Нила ежегодно воскрешал в памяти египтян картину из глубокого прошлого истории своей страны, свидетельствуя о том, что бог царства растительности Осирис не окончательно покинул подлунный мир(!), как это весьма предвзято и превратно истолковывалось жречеством, основавшим религию Осириса, отправившим навечно своего бога в царство мертвых.

Разлив Нила с последующим «воскрешением к жизни» растительности нильской долины, свидетельствовал о правомерности исконной веры египтян в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, в основе которой и лежали наблюдения древних египтян за ежегодными циклами смерти и возрождения к жизни в царстве растительности Осириса. Завязка мифа об Осирисе и создает отчетливые представления о его «прижизненной» принадлежности к богам проторелигии долины Нила, свидетельством чему и является его трогательная забота о народе Египта, что и стало причиной аллегории его образа как бога-царя Египта.

В основе проторелигии долины Нила лежит парадигма религиозного мышления – вера в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, предельно прагматично объясняя Заботу её богов, при посредничестве своих жрецов, о всех аспектах жизнедеятельности египетского народа (в подлунном мире). Она была исконной религией населения Египта и нильской долины, возникнув задолго до религии Осириса, о чем со всей очевидностью и свидетельствует мифология Осириса.

Проторелигия долины Нила (Египта) и после возникновения религии жрецов Осириса продолжала оставаться доминирующей в религиозной культуре населения долины Нила, благодаря как раз тому, что остатки царства растительности Осириса – менее 10% территории Египта сохранились в основном в нильской долине, подпитываемые водами Нила. Поэтому Нил и стал ассоциироваться с богом Осирисом, отнюдь, не в роли убитого Сетхом бога, а в прежней своей ипостаси – бога царства растительности, владения которого всего лишь значительно уменьшились, ограничиваясь долиной Нила!

Пример адекватного восприятия образа Осирис – Нил, противоречащий апологетике религии Осириса

Формально, одно из обоснований связи аспекта Осириса с «новой водой» Нила, представленное Kreuzer(ом) в его интерпретации мифологии Осириса, не так далеко по своей сути от того, как воспринимали образ Осириса, отнюдь, не жрецы религии Осириса, а жречество богов проторелигии Египта, воспринимавших Осириса в его прижизненной ипостаси – бога царства растительности Египта, сохранившего остатки своего царства, ограниченного территорией нильской долины:

«Ученые видят в этой легенде (мифе об Осирисе) олицетворение египетской природы. Осирис – Нил, Изида – египетская страна, им оплодотворяемая, Сеть – солнечный зной, засуха и удушливый ветер пустыни.

Kreuzer усматривал здесь аллегорию периодического изменения в природе Египта и с этой точки зрения интерпретировал все детали сказания.

Дважды в году производилось сеяние и жатва, говорить Kreuzer. Вот почему Осирис дважды умирает, и Изида дважды скорбит о нем и ищет его. Весною в Египте стоить зной, растительность гибнет, жаркий ветер со стороны Ливийской пустыни иссушает все, царствует рыжий Сеть.

…

Годовой цикл неизменен в своих явлениях». (4)

Полный текст приведен в разделе «–– Многоаспектный образ Осириса» п. 2.1

Kreuzer интерпретировал миф вопреки доминирующей в египтологии апологетике религии Осириса, усмотрев в нем аллегорию периодического изменения в природе Египта, сообразно которой Осирис никоим образом, категорически, не соответствует своему главному предназначению в религии его жречества как богу царства мертвых, навечно оставившему бренный мир людей. Мифология Осириса, как и посвященные ему мистерии в Абидосе и других местах культа Осириса, и стали инструментом религиозной пропаганды жречества религии Осириса в контексте «демократизации» заупокойного культа.

«Аллегория периодического изменения в природе Египта» Kreuzer(а), подразумевающая под собой ежегодное обновление природы долины Нила, представляет этот аспект образа Осириса: «Осирис – Нил», в контексте совершенно иной парадигмы религиозного мышления, соответствующей жречеству богов проторелигии Египта, к числу которых Осирис и принадлежал ещё «при жизни», т.е. до его мифологического убийства Сетхом. А «при своей жизни» в образе бога царства растительности (саванн Египта), Осирис и реализовывал одно из главных своих предназначений – ежегодно возрождая растительность саванн «к новой жизни», что и предопределило возникновение концепции бессмертия души в череде её перевоплощений в подлунном мире, соответствующей вере в переселение души.

Следовательно, интерпретация Kreuzer(а) мифа, усмотревшего в нем «аллегорию периодического изменения в природе Египта», противоречит апологетике религии Осириса в египтологии, представляя Осириса в качестве бога, символизирующего собой совершенно иную парадигму религиозного мышления, которая и вовсе не имеет права на существование в академических кругах апологетов религии Осириса. Ибо, по мнению Г. Кееса, вера в переселение души, как и учения на её основе «на самом деле были чужды египетским воззрениям», на чем стоит и стоять будет во веке веков апологетика религии Осириса в академических кругах египтологов!

Витая в своих иллюзиях извечного существования пустынь к западу и востоку от долины Нила, апологеты религии Осириса вовлекают наших современников в свой «иллюзорный мира» представлений об исконности веры египтян в вечную загробную жизнь на безальтернативной основе, исключительно, в угоду апологетике веры в вечную загробную жизнь, которая является парадигмой религиозного мышления Христианства, что во многом объясняет предвзятость единомышленников Г. Кееса.

И было бы странным оставить без внимания аспект образа Осириса как бога царства мертвых, о чем и пойдет речь далее.

Осирис – бог царства мертвых

«Из совокупности всех данных – египетских источников и Плутарха – ярко выступает облик Осириса как царя преисподней, верховного судьи в загробном мире. Именно этот аспект Осириса определяет его сущность». (1)

Рис 12. Загробный суд Осириса.

Рис 12. Загробный суд Осириса.

Для религиозного мышления людей эпохи зарождения первых цивилизаций было свойственно связывать те или иные природные явления с деятельностью богов природных стихий, персонификация которых была уделом жречества, в частности, каждого из многочисленных богов проторелигии долины Нила (Египта).

Циклических характер «смерти и возрождения к новой жизни» в царстве растительности Осириса позволил жречеству богов проторелигии Египта его ассоциировать с понятием «о вечной жизни в плане бессмертия души», чему и соответствует доктрина бессмертия человеческой души. Эта доктрина была представлена уже после «мифологического убийства Осириса Сетхом», и возникновения вслед за этим религии жрецов Осириса, двумя парадигмами религиозного мышления двух жреческих сословий Древнего Египта:

1. Осирис ещё «при своей жизни», являясь богом проторелигии Египта, покровительствовал вере в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мира;

2. После «мифологического убийства Сетхом Осириса», он был представлен в религии жречества заупокойного культа в образе покровителя веры в бессмертие души в вечности загробной жизнь.

Вполне вероятно, что мифология Осириса в подлинных египетских тестах, учитывая их «гетерогенный характера и возникновение в разное время», представляет собой совместное теологическое творчество этих двух жреческих сословий, каждое из которых входило в жреческую коллегию религиозного центра Гелиополя, чему свидетельством является существование на равных правах двух солнечных богов:

1) Атума в качестве исконного солнечного бога Гелиополя в контексте его принадлежности к богам проторелигии Египта;

2) Ра – ставленника религии жречества Осириса.

«В подлинных египетских текстах; … тексты эти много богаче, в них представлено большее разнообразие мифологических эпизодов и, может быть, вариантов мифа... «Тексты пирамид» представляют собой сборник текстов гетерогенного характера, возникших к тому же в разное время, но доминанта в них, несомненно, гелиопольская». (1)

Жречество религии Осириса весьма предвзято – в буквальном смысле восприняло аллегорию мифологического убийства Осириса своим братом, навечно спровадив символа вечной жизни – бога царства растительности Осириса, в потусторонний мир, сделав его своим богом в качестве покровителя вечной загробной жизни в царстве мертвых.

В то время как «бог-царь Египта» Осирис, лишившись более 90% своих владений, поглощенных песками богом царства пустынь Сетха, оставил за собой узкую полосу долины Нила, продолжая свое существование в подлунном мире в своей прежней ипостаси – здравствующего бога царства растительности нильской долины, орошая её водами Нила. Как и в былые времена «бог-царь Египта» Осирис продолжил проявлять трогательную заботу о своем народе, переселившемся в нильской долине по той же причине, по которой Осирису пришлось «уступить» более 90% своих владений богу царства песков Сетху.

Поэтому первым же поводом для конфликта между жречеством богов проторелигии Египта и новоявленным жречеством религии Осириса стало их совершенно разное отношение к интерпретации аллегории убийства Осириса Сетхом, покусившегося завладеть его царством: «Сетх захотел стать царем Египта и решил предательски уничтожить Осириса». (6)

В связи с тем, что по результатам климатической катастрофы – усыхания климата в Северной Африке, царство растительности Осириса в Египте потеряло более 90% своих прежних владений, замещенных царством песков Сетха, жречество богов проторелигии Египта на основании столь очевидного факта продолжало считать Осириса по прежнему здравствующим богом проторелигии Египта.

Как видим, жречество богов проторелигии Египта основывалось в своих выводах на адекватном в своей реалистичности восприятии результатов климатической катастрофы, впоследствии реализуя эти ментальные качества в контексте развития прикладных наук и медицины при храмах своих богов, чему египетская цивилизация и была обязана высочайшим для своего времени уровнем развития наук и медицины.

В то время как жречество Осириса в своей новоявленной религии воспользовалось(!) ассоциацией Осириса в проторелигии Египта в качестве покровителя вечной жизни в контексте доктрины бессмертия человеческой души, спровадив его навечно в преисподнюю в этой его ипостаси, совершенно предвзято – в буквальном смысле восприняв аллегорию убийства Осириса своим братом Сетхом.

Это стало следствием их преднамеренного игнорирования реального положения вещей, сообразно которому долина Нила осталась «островком» царства растительности Осириса, свидетельствуя о том, что он остался жив, продолжая проявлять свою трогательную заботу о всех аспектах жизни своего народа, нашедшего укрытие от враждебных песков царства Сетха в долине Нила.

Таким образом, как жречество религии Осириса ещё в последней трети IV тысячелетия до н.э. извратило реальную картину последствий усыхания климата на территории Египта, посредством буквализма восприятия аллегории убийства Сетхом своего брата, отправив Осириса в преисподнюю на безальтернативной основе, так и апологеты религии Осириса от египтологии и академической науки также извращают представления о религиозной культуре населения долины Нила, навязывая свои иллюзии извечного существования Ливийской пустыни к западу от долины Нила и Аравийской – к востоку, что и порождает иллюзию исконности веры египтян в вечную загробную жизнь.

Итоги поиска изначального смысла мифологии Осириса, «утраченного в песках времени»

Изначальное предназначение мифологии Осириса состояло в том, чтобы сохранить в религиозной культуре населения долины Нила память о климатической катастрофе, постигшей Египет в результате усыхания климата в Северной Африке.

Рис 13. Пустыни Северной Африки.

Рис 13. Пустыни Северной Африки.

Гибель царства растительности Осириса на более 90% территории Египта, в результате поглощения этих территорий к западу и востоку от долины Нила подвластными Сетху песками пустынь, и нашла свое отражение в характерной для мифологии аллегории убийства Сетхом своего брата Осириса, с целью занять его место на царском престоле Египта:

«Любовь и уважение людей давали Осирису благостную в своей основе власть над людьми и над всем миром. Это вызывало острую зависть со стороны его брата — Сета (Сетха), который захотел стать царем Египта и решил предательски уничтожить Осириса». (6)

Таким образом, последствия климатической катастрофы – гибель царства растительности Осириса на более чем 90% площадей территории Египта, с «воцарением» на этих территориях царства песков пустынь бога Сетха, были представлены в мифологии Осириса в аллегории убийства Сетхом своего брата, что и обусловило возникновение образа Осириса в его религии, предоставляя исчерпывающий ответ на вопрос: «как возник образ Осириса», и одновременно обосновывая генезис религии Осириса, основанной на совершенно неизвестной прежде парадигме религиозного мышления жречества Осириса – вере в бессмертие души в вечности загробной жизни.

В отличие от жречества богов проторелигии Египта, которое восприняло вполне адекватно результаты климатической катастрофы – сохранение богом царства растительности Осирисом (бог-царь Египта) своих владений в долине Нила, жрецы новоявленной религии Осириса умышленно проигнорировали эту объективную реальность, преследуя собственные цели, исключительно, меркантильного порядка, совершенно предвзято – в буквальном смысле восприняв аллегорию убийства Осириса своим братом Сетхом, что и позволило им, исказив объективную реальность, спровадить навечно Осириса в потусторонний мир царства мертвых в образе уже покровителя вечной загробной жизни адептов своей религии.

При этом они воспользовались ассоциацией бога Осириса в проторелигии Египта с символом бессмертия души в царстве органической природы, что было предопределено процессом ежегодного возрождения растительности к новой жизни как на всей территории Египта до климатической катастрофы, так и после – уже лишь в пределах долины Нила. Поэтому религия жрецов Осириса глубоко вторична по отношению к проторелигии Египта, в которой бог царства растительности, Осирис, олицетворял собой символ бессмертия души в череде её перевоплощений в подлунном мире.