Аспект образа Осириса как «новой воды» Нила

«В «Текстах пирамид» (Руr., § 589) об Осирисе говорится как о «новой воде» (имеется в виду разлив реки)». (1)

Этот аспект образа Осириса является вполне закономерным следствием приведенной выше аргументации, объясняющей механизм усыхания климата в Северной Африке в результате нарушения баланса её природных ресурсов.

Формально, убийство Сетхом своего брата Осириса, ни без содействия в этом «преступлении» солнечного бог Ра, имеет ещё одного «божественного» посредника, неупомянутого напрямую в мифологии. Дело в том, что дисбаланс природных ресурсов в Северной Африке стал следствием недостатка живительной влаги в виде дождей и подземных источников, некогда питавших флору и фауну саванн «при жизни» бога царства растительности Осириса.

Вот этот таинственный персонаж из божественной канцелярии, «заведовавший» водными ресурсами и их распределением в масштабах Северной Африки, полностью отсутствует в пантеона египетских богов, фигурирующих в мифологии Осириса. Его роль совмещена с одним из аспектов образа Осириса, что для религиозных представлений древних египтян (жречества богов проторелигии Египта и жречества Осириса) было вполне оправдано и даже рационально. Ибо растительность, которой покровительствовал бог Осирис, нуждается во влаге, которой «при его жизни» было вполне достаточно для флоры и фауны саванн, простиравшихся далеко за пределы территории Египта, поэтому «при жизни» Осириса у древних египтян отсутствовала острая необходимость в отождествлении с ним водных ресурсов Нила. Тем не менее ещё тогда вполне уместно стало отождествление Осириса с водой в религиозном сознании древних египтян, осознавших объективную истину, что без дождей и других источников воды царство растительности Осириса страдает вместе с фауной и населением Египта.

Вполне вероятно, что актуальность осознания связи водной стихии с потребностью в ней царства растительности бога Осириса возникла уже после его убийства Сетхом и гибели растительности на более чем 90% территории Египта, вследствие чего и возникла насущная потребность в ассоциации Осириса с водной стихией, прежде всего с водами Нила, как с единственным источником воды для населения долины Нила.

В результате гибели растительности саванн на 90% территории Египта, численность населения долины Нила возросла многократно за счет миграции в неё «египтян» с опустошенных песками пустынь территорий, что и дало толчок к ускорению темпов развития египетской цивилизации. Поэтому актуальность отождествления Осириса с водной стихией Нила стала насущной темой в религиозном сознании населения Египта, сконцентрированного в нильской долине.

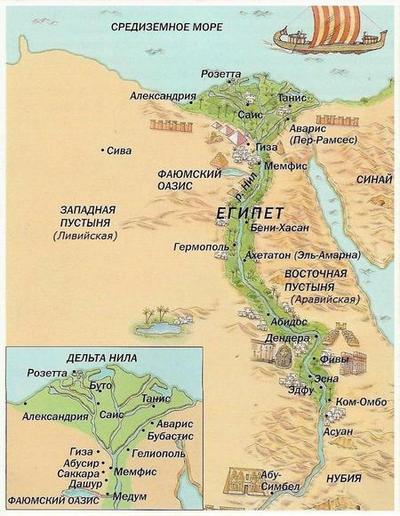

Рис 11. Долина Нила

Рис 11. Долина Нила

Нил во время своего разлива приносил в избытке живительную влагу в свою долину, превращая её усилиями египтян в цветущий сад, как напоминание о прошлом Египта, когда бог царства растительности Осирис был полновластным владыкой (царем) всей территории Египта, простиравшейся к западу и к востоку от долины Нила. То есть разлив Нила ежегодно воскрешал в памяти египтян картину из глубокого прошлого истории своей страны, свидетельствуя о том, что бог царства растительности Осирис не окончательно покинул подлунный мир(!), как это весьма предвзято и превратно истолковывалось жречеством, основавшим религию Осириса, отправившим навечно своего бога в царство мертвых.

Разлив Нила с последующим «воскрешением к жизни» растительности нильской долины, свидетельствовал о правомерности исконной веры египтян в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, в основе которой и лежали наблюдения древних египтян за ежегодными циклами смерти и возрождения к жизни в царстве растительности Осириса. Завязка мифа об Осирисе и создает отчетливые представления о его «прижизненной» принадлежности к богам проторелигии долины Нила, свидетельством чему и является его трогательная забота о народе Египта, что и стало причиной аллегории его образа как бога-царя Египта.

В основе проторелигии долины Нила лежит парадигма религиозного мышления – вера в бессмертие души в череде её перевоплощений в подлунном мире, предельно прагматично объясняя Заботу её богов, при посредничестве своих жрецов, о всех аспектах жизнедеятельности египетского народа (в подлунном мире). Она была исконной религией населения Египта и нильской долины, возникнув задолго до религии Осириса, о чем со всей очевидностью и свидетельствует мифология Осириса.

Проторелигия долины Нила (Египта) и после возникновения религии жрецов Осириса продолжала оставаться доминирующей в религиозной культуре населения долины Нила, благодаря как раз тому, что остатки царства растительности Осириса – менее 10% территории Египта сохранились в основном в нильской долине, подпитываемые водами Нила. Поэтому Нил и стал ассоциироваться с богом Осирисом, отнюдь, не в роли убитого Сетхом бога, а в прежней своей ипостаси – бога царства растительности, владения которого всего лишь значительно уменьшились, ограничиваясь долиной Нила!

Пример адекватного восприятия образа Осирис – Нил, противоречащий апологетике религии Осириса

Формально, одно из обоснований связи аспекта Осириса с «новой водой» Нила, представленное Kreuzer(ом) в его интерпретации мифологии Осириса, не так далеко по своей сути от того, как воспринимали образ Осириса, отнюдь, не жрецы религии Осириса, а жречество богов проторелигии Египта, воспринимавших Осириса в его прижизненной ипостаси – бога царства растительности Египта, сохранившего остатки своего царства, ограниченного территорией нильской долины:

«Ученые видят в этой легенде (мифе об Осирисе) олицетворение египетской природы. Осирис – Нил, Изида – египетская страна, им оплодотворяемая, Сеть – солнечный зной, засуха и удушливый ветер пустыни.

Kreuzer усматривал здесь аллегорию периодического изменения в природе Египта и с этой точки зрения интерпретировал все детали сказания.

Дважды в году производилось сеяние и жатва, говорить Kreuzer. Вот почему Осирис дважды умирает, и Изида дважды скорбит о нем и ищет его. Весною в Египте стоить зной, растительность гибнет, жаркий ветер со стороны Ливийской пустыни иссушает все, царствует рыжий Сеть.

…

Годовой цикл неизменен в своих явлениях». (4)

Полный текст приведен в разделе «–– Многоаспектный образ Осириса» п. 2.1

Kreuzer интерпретировал миф вопреки доминирующей в египтологии апологетике религии Осириса, усмотрев в нем аллегорию периодического изменения в природе Египта, сообразно которой Осирис никоим образом, категорически, не соответствует своему главному предназначению в религии его жречества как богу царства мертвых, навечно оставившему бренный мир людей. Мифология Осириса, как и посвященные ему мистерии в Абидосе и других местах культа Осириса, и стали инструментом религиозной пропаганды жречества религии Осириса в контексте «демократизации» заупокойного культа.

«Аллегория периодического изменения в природе Египта» Kreuzer(а), подразумевающая под собой ежегодное обновление природы долины Нила, представляет этот аспект образа Осириса: «Осирис – Нил», в контексте совершенно иной парадигмы религиозного мышления, соответствующей жречеству богов проторелигии Египта, к числу которых Осирис и принадлежал ещё «при жизни», т.е. до его мифологического убийства Сетхом. А «при своей жизни» в образе бога царства растительности (саванн Египта), Осирис и реализовывал одно из главных своих предназначений – ежегодно возрождая растительность саванн «к новой жизни», что и предопределило возникновение концепции бессмертия души в череде её перевоплощений в подлунном мире, соответствующей вере в переселение души.

Следовательно, интерпретация Kreuzer(а) мифа, усмотревшего в нем «аллегорию периодического изменения в природе Египта», противоречит апологетике религии Осириса в египтологии, представляя Осириса в качестве бога, символизирующего собой совершенно иную парадигму религиозного мышления, которая и вовсе не имеет права на существование в академических кругах апологетов религии Осириса. Ибо, по мнению Г. Кееса, вера в переселение души, как и учения на её основе «на самом деле были чужды египетским воззрениям», на чем стоит и стоять будет во веке веков апологетика религии Осириса в академических кругах египтологов!

Витая в своих иллюзиях извечного существования пустынь к западу и востоку от долины Нила, апологеты религии Осириса вовлекают наших современников в свой «иллюзорный мира» представлений об исконности веры египтян в вечную загробную жизнь на безальтернативной основе, исключительно, в угоду апологетике веры в вечную загробную жизнь, которая является парадигмой религиозного мышления Христианства, что во многом объясняет предвзятость единомышленников Г. Кееса.

И было бы странным оставить без внимания аспект образа Осириса как бога царства мертвых, о чем и пойдет речь далее.