Ущербность представлений об истории египетской религии

Несостоятельность и способа №3 опровержения свидетельств Геродота, обусловленная вполне очевидной предвзятостью в выборе Источников…, имеет свои негативные последствия для египтологии, смысл которых сводится к тому, что история египетской религии «берет свое начало», как это ни парадоксально, лишь с времен (Раннего и) Древнего царств, сообразно тем археологическим и религиозно-литературным источникам, которые признаны достоверными единомышленниками Г. Кееса.

«Тіеlе был первым и единственным ученым, отважившимся написать связную и довольно подробную историю египетской религии. … О.Р. Тіеlе (1902) делит всю историю египетской религии на 4 периода:

1) мемфисский пер. (древнее царство);

2) первый фиванский пер. (среднее царство);

3) второй фиванский (новое царство) и

4) саитский период». (1)

Этот способ деления истории египетской религии, до сих пор сохранивший свою актуальность, соответствует археологическим и литературным источникам:

1) мемфисскому периоду (Древнее царство) соответствуют «Тексты пирамид» (конец V династии – 24 век до н.э.);

2) первому фиванскому периоду (Среднее царство) – «Тексты саркофагов»;

3) второму фиванскому периоду (Новое царство) – «Книга мертвых».

Отмеченное выше соответствие трех первых периодов в развитии египетской религии (О.Р. Тіеlе) трем источникам «религиозной литературы» из перечня Г. Кееса, позволяет прийти к вполне закономерному выводу о том, что апологеты религии Осириса ведут речь не столько об истории египетской религии в целом, сколько, преимущественно, об истории лишь одной из многочисленных религий Древнего Египта, а именно об истории религии Осириса с её верой в вечную загробную жизнь, чему и соответствуют «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и «Книга мертвых».

«Центральным религиозным событием Среднего царства было распространение культа Осириса (можно даже сказать, религии Осириса) в египетском обществе». Ян Ассман (6)

Следовательно, формально, они отождествляют египетскую религию, в целом, лишь с религией, основанной на вере в вечную загробную жизнь – религией Осириса, первый или исходный период которой соотносится с эпохой (Раннего и) Древнего царства, на чем следует отдельно акцентировать внимание в плане выяснения временного интервала зарождения и становления религии (Осириса), основанной на вере в вечную загробную жизнь.

Подобные представления об истории египетской религии, первый период которой соотносится с эпохой Древнего царства, производит нелепейшее впечатление, чего попросту опять же не могут понять единомышленники Г. Кееса. Поскольку Древнее царство, фигурирующее в качестве «первого периода в истории египетский религии» О.Р. Тіеlе, представляло собой не какой-то исходный этап в поступательном развитии египетской цивилизации, скажем, уровня времен образования первых номов в долине Нила, который можно было бы соотнести, грубо, с серединой-концом V тысячелетия до н.э. (45–40 столетие до н.э.), а являло собой могущественную державу с централизованной властью фараонов, становление которой произошло на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., а это 31-30 век до н.э. Раннее и Древнее царства просуществовали в этом роли более шести веков ко временам появления первых «Текстов пирами» в усыпальнице последнего фараона V династии, Унаса, в 24 веке до н.э.

Формально, апологетика религии Осириса в египтологии имеет документально подтвержденные свидетельства веры египтян в вечную загробную жизнь, соответствующие археологическим и религиозно-литературным источникам (Г. Кееса), начиная лишь с времен Древнего царства, включая сведения о ещё несовершенных способах мумифицирования тел представителей сановной знати в некрополях царей I и II династии. Единичные же свидетельства ещё более несовершенных способов мумификации тел усопших, относящиеся к последней трети IV тысячелетия до н.э., сути дела не меняют.

Отмеченная в египтологии динамика в развитии религиозных представлений «египтян» о вечной загробной жизни, соответствующая первым трем периодам «истории египетской религии О.Р. Тіеlе», во-первых, не охватывает собой предшествовавший период развития цивилизации нильской долины и её предысторию верований протяженностью 10-15 веков – проторелигию додинастического Египта, а во-вторых, противоречит апологетике религии Осириса от египтологии в том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой египтян, т.е. существовала испокон времен, условно, это середина-конец V тысячелетия до н.э.

Если бы Г. Кеес был прав, проецируя в глубокое прошлое египетской цивилизации известные ему заупокойные верования «египтян» времен Древнего царства, то первый «период истории египетской религии по О.Р. Тіеlе», характеризующийся усовершенствованием способов мумифицирования тел усопших, от весьма примитивных способов времен I и II династии (условно 31-28 века до н.э.) до уровня мумификации, скажем, начала Среднего царства (20-го столетие до н.э.), должен был завершиться на 10-15 веков ранее, как раз ко временам ещё предшествовавшим объединению двух царств, Верхнего и Нижнего Египта.

И следовало бы ожидать совершенно иной по временной шкале минувших столетий картины усовершенствования способов мумификации, сообразно которой, например, погребения сановной знати в царских некрополях фараонов I и II династии отличались бы уже относительно образцовыми способами мумификации, соответствующими временам Среднего царства.

Получается, что 10-15 веков в развитии религиозных верований населения нильской долины, которые предшествовали объединению двух царств, Верхнего и Нижнего Египта, с одной стороны, оставили свой неизгладимый след в индивидуальности формирования каждой из номовых религий, религиозный сепаратизм которых сохранял свою значимость на всем протяжении существования Древнего Египта, с другой же стороны, совершенно не оставили никакого следа в развитии религиозных представлений египтян о вечной загробной жизни, получивших хоть какое-то археологическое подтверждение в виде процесса совершенствования способов мумификации тел усопших.

Поскольку история египетской религии, а как выясняется – это история религии Осириса, во-первых, официально в качестве своего первого периода соотнесена с эпохой Древнего царства, а во-вторых, берет свое начало лишь незадолго до I династии фараонов, опираясь на археологические данные о весьма примитивных способах мумификации тел усопших:

«Самый авторитетный специалист по египетским мумиям, английский медик Элиот Смит, указывает, что попытки мумификации имели место уже во времена I династии (ок. 3050–2890 гг. до н. э.), а при II династии (ок. 2890–2722 гг. до н. э.) существовал несовершенный способ мумификации». (3)

Отсутствие археологических свидетельств верований египтян в вечную загробную жизнь, которые следовало бы ожидать в случае присутствия этой веры в религиозной культуре Египта испокон времен (Г. Кеес), а это V-IV тысячелетие до н.э., свидетельствует лишь о том, что концептуальное обоснование религии, основанной на вере в вечную загробную жизнь с её ритуалами погребения своих последователей, возникло значительно позже, чем это представлялось Г. Кеесу и его единомышленникам. Что также подтверждается и отождествлением «египетской религии», с тремя первыми её периодами развития (Тіеlе), фактически, с религией Осириса, о чем речь шла выше, противореча тезису апологетов религии Осириса о том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой населения нильской долины.

Зарождение веры в вечную загробную жизнь в религиозном сознании кого-либо из представителей жреческого сословия того или иного нома нильской долины ничтожно по своей значимости, по сравнению с приданием этой вере значения религиозной доктрины, подкрепленной соответствующей мифологией. Поэтому речь идет непросто о возникновении веры в вечную загробную жизнь в том или ином номе долины Нила, а именно о концептуальном её обосновании на основе соответствующей мифологией (Осириса), что было характерно для возникновения культа любого из многочисленных богов политеистической религии нома.

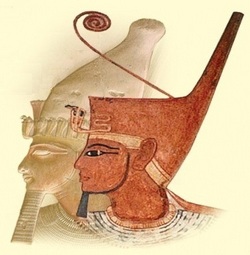

Рис 2. Символы царской власти Верхнего и Нижнего Египта.

Таким образом, заверение (тезис) Г. Кееса и его единомышленников о присутствии испокон времен (V-IV тысячелетие до н.э.) в религиозной культуре населения нильской долины веры в вечную загробную жизнь, не только не позволяет им сформулировать представления о генезисе этой парадигмы религиозного мышления, но и не подкреплено никакими археологическими фактами усовершенствования способов мумификации тел адептов этой веры ранее одного-двух столетий до завершения IV тысячелетия до н.э., когда в нильской долине уже существовало(!) два царства – Верхнего и Нижнего Египта.

Очередным свидетельством отчужденности М.А. Коростовцева от апологетики религии Осириса в египтологии, является его отношение к результатам своего научного труда – «Религия Древнего Египта» (1976), сформулированного им следующим образом:

«В наши дни наука, несомненно, располагает многими превосходными описаниями египетской религии, и все же история египетской религии еще не создана.

Причина этого кроется, с одной стороны, в отсутствии источников, относящихся к древнейшему периоду, с другой – в крайне противоречивом содержании имеющихся источников, что является результатом напластования и смешения взглядов и верований разных времен и местностей.

Предлагаемый труд вовсе не претендует быть историей египетской религии – исторический элемент содержится в нем постольку, поскольку позволяет состояние науки на сегодняшний день». (3)

В отличие от Г. Кееса, М.А. Коростовцев не проецировал на все население долины Нила стереотип восторженного восприятия заупокойного культа Г. Кееса, от увиденного им «в богато оформленном культовом пространстве какой-нибудь гробнице» знатной особы времен Древнего царств. О чем и пойдет речь далее.