Некоторые аспекты религиозной реформы Эхнатона

Структура египетского общества времен Нового царства

Структура общества Нового царства при Эхнатоне была во многом тождественна структуре современного западного государства, о чем также умалчивают апологеты религии Осириса от египтологии все по той же причине, по какой они пытаясь скрыть существование двух жреческих сословий, и их роли в жизни египетского общества и единой державы Древнего Египта.

Между сановной знатью административной и судебной системами государства и жречеством богов проторелигии Египта, занятым в сфере развития прикладных наук, существовала такая же разница, как между чиновничеством госаппарата современного государства и представителями различных научных институтов. Утрированно, последние участвуют в реализации тех или иных государственных проектах в роли авторитетных консультантов и разработчиков проектной документации, а также, например, выполняя обязанности «главных инженеров», отслеживающих соблюдение проектной документации в процессе выполнения, в частности, общего объема строительных работ.

В то время как руководитель стройки, являясь государственным чиновником, выполняет организационные функции по координации деятельности всех подрядных организаций, исключительно, административными методами. Поэтому распоряжением финансовых средств, выделенных из царской казны на реализацию того или иного проекта, занимались во времена Среднего и Нового царств, преимущественно, госчиновники высокого ранга – сановная знать из числа адептов религии Осириса, вследствие чего они и распиливали бюджет вверенной их заботам, условно, «стройки», сообразно своему положению в иерархии властной вертикали и степени подверженности тлетворному влиянию религии Осириса.

Роскошь и нравы сановной знати времен Нового царства описывает О.Я. Перепёлкин в книге «История Древнего Египта»:

«Роскошь, которую позволяла себе знать, была действительно необыкновенной: золото, черное дерево, слоновая кость, страусовые перья, тончайшее полотно, цветы, курения, благовония... Стоило, говорили, сановнику кликнуть одного слугу, как откликалась тысяча. И, приветствуя господина, слуги и подчиненные падали перед ним ниц.

Но точно так же, как знать заставляла пресмыкаться перед собой подчиненных, она сама пресмыкалась перед царем, и великолепный двор приветствовал его, лежа на животах и лобзая землю». (8)

Как свидетельствует история авторитарных государств, нравы и стремление к роскоши египетской сановной знати времен Нового царства остаются до сих пор неотъемлемым атрибутом чиновничества высшего (и не только) ранга.

Роль чиновничества – организация жизнедеятельности государства сугубо в контексте приоритетов, установленных верховной властью, что подразумевает под собой строгое (Сатурн, 10 дом) следование ими своих обязанностей в иерархии властной вертикали, естественно, лишь при условии отсутствия в ней негласно легализованного коррупционного механизма обогащения (Юпитер, 9 дом). А зарождение коррупции в Древнем Египте после краха Древнего царства и способствовал аморальный (коррупционноёмкий) заупокойный бизнес религии Осириса, которая в качестве элитарной религии и была ориентирована на представителей высших кругов чиновничьего аппарата – сановную знати времен Среднего царства.

Роль жречества религии Осириса в египетском обществе Среднего и Нового царств на все 100% можно уподобить в современном западном обществе роли Христианства, возведенного в статус государственной религии, либо пользующемуся его покровительством посредством предоставления многочисленных льгот, естественно, на взаимовыгодных условиях. Христианство же унаследовало из религии Осириса её парадигму религиозного мышления, проповедуя среди своей паствы апологетику веры в вечную загробную жизнь.

В свою очередь, жречество богов проторелигии Египта, как представители научной элиты египетского общества, руководствуясь совершенно иной парадигмой религиозного мышления в своей научной деятельности и повседневной жизни, проявляло вполне закономерный антагонизм по отношению к жречеству бога Осириса в той же мере, в какой, например, начиная с эпохи Возрождения усугубился антагонизм между представителями науки и Церкви, включая его присутствие в Византийской империи между, в частности, представителя школ греческой философии и Церковью.

Следовательно, антагонизм между двумя жреческими сословиями религии Древнего Египта, одно из которых отдавало предпочтение лишь «эфемерности» вечной загробной жизни адептов своей религии (уподобляясь приоритетам деятельности Церкви), а другое – улучшению условий жизнедеятельности людей, их здоровью и продолжительности жизни в подлунном мире (Наука), существовал с момента возникновения религии Осириса в конце IV тысячелетия до н.э., не ослабевая, а лишь обостряясь, чему свидетельством и является религиозная реформа фараона XVIII династии, Аменхотепа IV–Эхнатона.

* * * * *

Религиозной реформе Эхнатона предшествовал длительный период её подготовки под руководством его отца, Аменхотепа III, при котором культ бога Атона был возвышен до уровня одного из главных богов правящей династии.

Религиозная реформа Аменхотепа IV-Эхнатона и явилась решающим событием в истории египетской цивилизации в процессе противостояния здоровых сил египетского общества тлетворному влиянию на него заупокойного бизнеса религии Осириса.

Главной целью проведения реформы Эхнатона была борьба с засильем коррупцией в административной и судебной системах Нового царства, как и с иными столь же пагубными последствиями («подводной части айсберга коррупции») тлетворного влияния заупокойного бизнеса религии Осириса на своих адептов, росту численности которых способствовала «демократизаций» заупокойного культа, посредством широкомасштабной рекламной кампании по популяризации культа Осириса по всему Египту.

Эта тенденция развития заупокойного бизнеса потенциально приближала египетскую цивилизацию к «аморальному апокалипсису» – тому идеалу в представления апологетов религии Осириса от египтологии, который достижим лишь в том случает, когда все население долины Нила будет исповедовать веру в вечную загробную жизнь. Нечто подобное единомышленники Г. Кееса и пытаются протащить в египтологию, категорически отвергая свидетельство Геродота, настаивая на том, что вера в вечную загробную жизнь была исконной верой всего населения долины Нила, вследствие чего и возникает гипотетическая картина «аморального апокалипсиса» египетской цивилизации.

Деятельность жречества религии Осириса во времена Нового царства и была устремлена на реализацию этой заветной мечты апологетики религии Осириса, посредством увеличения числа адептов своей религии в процессе так называемой «демократизации» заупокойного культа.

Борьба с коррупцией и иными проявлениями тлетворного влияния религии Осириса на египетское общество, ставшая крайне актуальной во времена Нового царства, и предопределила непримиримую решимость Аменхотепа IV–Эхнатона её искоренить самыми жестокими методами, с чем и связаны представления о возникновении во времена его правления религиозной НЕТЕРПИМОСТИ:

«Это время характеризовалось также религиозной нетерпимостью, гонениями и полицейским контролем». Ян Ассман. (6)

«В правлении Эхнатона впервые и один единственный раз в истории древнего Египта проявилась религиозная нетерпимость». М.А. Коростовцев (3)

Религиозная нетерпимость в эпоху правления Эхнатона, вполне оправданная высокими целями его реформы, совершенно превратно истолковывается в египтологии, дескать, он пытался навязать всем египтянам религию лишь своего единого бога Атона, внедряя якобы единобожие в религиозную культуру населения долины Нила, в связи с чем и преследовал, условно, «непокорных язычников», противившихся его воле, что является полнейшей профанацией причины и целей реформе Эхнатона.

Возможно, кто-то из египтологов придерживался этих взглядов под влияние воцарившейся в академических кругах египтологии кампанейщины единомышленников Г. Кееса, тем не менее и О.Я. Перепёлкин придерживался в своей книге «История Древнего Египта» аналогичной позиции:

«Своего царского бога фараон противопоставил прочим богам Египта в их человеческих и животных образах как зримое солнце, такое же единственное, как сам египетский царь». (8)

Возведение бога Атона (в образе солнечного диска) в статус верховного бога возглавляемой Эхнатоном царствующей династии, совершенно не являлось каким-то исключительным и небывалым событием в истории египетской цивилизации. Например, верховным богом V-VI династии стал бог Ра, также олицетворявший собой Солнце, а бог Амон-Ра был верховным богов, в частности, царей XVIII династии, которые предшествовали Эхнатону. Поэтому он поклонялся своему богу Атону в той же мере, в какой фараоны V-VI династии поклонялись богу Ра, вполне закономерно, возвысив его над всеми остальными богами, а предшественники Эхнатона на царском престоле XVIII династии поклонялись Амону-Ра с тем же пиететом, и не более того.

Гонению при Эхнатоне подверглось жречество бога Осириса и ряда других богов, мифологически связанных с богами из мифа об Осирисе – бог Ра, Амон-Ра и др. В то время как жречество номовых богов проторелигии долины Нила, как представители интеллектуальной и научной элиты общества, были сторонниками реформы Эхнатона, что также пытаются скрыть единомышленники Г. Кееса от египтологии. Они, в большинстве своем, умышленно лгут, выражая свою лояльности к мнению «большинства современных египтологов» из числа единомышленников Г. Кееса, а иные, возможно, добросовестно заблуждаются, приписывая Эхнатону, в частности, пресловутое единобожие, чем и пытаются объяснить его религиозную нетерпимость к жречеству всех прочих богов, тем самым скрывая истинную цель его реформы. А в её приоритете была религиозная нетерпимость, прежде всего, к жречеству Осириса, выраженная посредством запрета религии Осириса и её заупокойного бизнеса, что и камуфлируется пресловутой идеей единобожия религии Эхнатона в качестве причины его нетерпимости к разным богам, среди которых и «затерялся» ставленник апологетов религии Осириса, не привлекая к себе особого внимания…

Любая доминирующая в социуме при посредничестве «фараона» религия, в приоритете для которой являются этические устои общества, подобные тем, что олицетворяла собой богиня Маат в Древнем Египте, и должна проявлять НЕТЕРПИМОСТЬ в самых резких формах к любым проявлениям в обществе тенденций к поруганию его этических устоев! Что в полной мере относилось к тлетворному влиянию адептов религии Осириса на египетское общество.

В случае религиозной реформы Эхнатона нетерпимость проявлялась не просто к коррупции как таковой, но и к источнику её распространения – к религии Осириса, поэтому и фигурирует в контексте реформы Эхнатона терминология «религиозной нетерпимости».

Иными путями коррупцию невозможно было бы искоренить, чему свидетельствует, отчасти, пример борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти (и не только) в современном Китае – высшая мера… Так что пример борьбы с коррупцией в Китае вполне сопоставим с адекватными представлениями о жестких методах проведения реформы Эхнатона: «религиозная нетерпимость, гонения и полицейский контроль», с одним лишь уточнением: Эхнатон боролся не просто с коррупцией, как в Китае, а ещё и с источником её распространения – с религией Осириса и с её аморальным заупокойным бизнесом.

М.А. Коростовцев дает весьма адекватную характеристику непримиримому нраву Эхнатону в процессе воплощения в жизнь своей реформы, уточняя одну существенную деталь, которая косвенно и свидетельствует о его борьбе с коррупцией:

«Аменхотеп IV был менее всего благодушным мечтателем, каким его слишком поспешно хотели представить некоторые исследователи. Это был грозный властитель, и страшны были расправы, которые он чинил над ослушниками своей воли...

Гнев фараона постигал не только деятелей предшествующего царствования, но также, и притом едва ли не в большей мере, собственных сподвижников царя, еще недавно облеченных им властью и доверием». (3)

Чтобы авторитарному правителю, искренне озабоченному искоренением коррупции в своей стране, достичь желаемой цели, он должен начать борьбу с коррупцией со своего ближайшего окружения, что в настоящее время стало прописной истиной, а нечто подобное и описывает М.А. Коростовцев, акцентируя внимание на кого был обращен гнев Эхнатона – на «собственных сподвижников царя, еще недавно облеченных им властью и доверием».

Фараон Аменхотеп IV-Эхнатон – это достойный пример для подражания любому правителю, искренне озабоченному нравственным здоровьем своих подданных.

От засилья коррупции в административной системе страдала царская казна в результате откатов и распилов финансовых средств, выделенных из неё на реализацию масштабных (и не только) проектов, что, вполне закономерно, стимулировало заинтересованность в проведении реформы самого фараона и его советников из числа жречества богов проторелигии долины Нила (интеллектуальная элита Нового царства), совместно озабоченных «нецелевым расходованием бюджетных средств из казны». Но в столь же плачевном состоянии, как и царская казна, оказалась защита прав в судах представителей простого народа в результате взяточничества судей, что самым бесстыдным образом дискредитировало предназначение богини Маат в судебной системе!

Приоритетом же охраны и восстановления Маат обладал лишь фараон:

«Фараон, как сын бога и представитель богов на земле, должен был охранять Маат – правопорядок». (3)

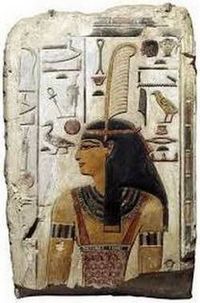

Рис 15. Маат.

Рис 15. Маат.

Вполне естественно, что Маат отождествлялась не только с правопорядком, но и с этическими устоями египетского общества, установленными богом-творцом:

«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда». «религиозные и нравственные устои». (3)

Таким образом, в религиозной реформе Эхнатона были заинтересованы все слои общества Нового царства(!), включая представителей его научной и интеллектуальной элиты – жречества многочисленных богов проторелигии долины Нила, оказавшего, пожалуй, архиважное влияние на решимости Эхнатона начать непримиримую борьбу с коррупцией, как и с породившей её религией Осириса.

Поэтому и не должно вызывать какого-либо отторжения факт признания важной роли жречества богов проторелигии Египта в поддержке религиозной реформы фараона XVIII династии, Аменхотепа IV–Эхнатона.

Поскольку именно этот факт(!) и объясняет лютую ненависть ортодоксального Христианства, унаследовавшего парадигму религиозного мышления жрецов Осириса, к язычеству, как раз и представленному, в частности, жречеством многочисленных номовых богов проторелигии долины Нила, святилища и храмы которых подлежали уничтожению, начиная с IV века.

Какими средствами Эхнатон планировал бороться с этими пагубными для египетской цивилизации явлениями, сулившими ей в будущем перспективами всеобщего «аморального апокалипсиса»?

О них также прекрасно известно в египтологии:

1. Устранение причины, породившей коррупцию в египетской цивилизации – категорический запрет религии Осириса и её заупокойного бизнеса, подтверждение чему также присутствуют в египтологии:

а) О запрете религии Осириса свидетельствовало отсутствие в столице Эхнатона, современной эль-Амарне, упоминаний об Осирисе и других богах из его мифологии:

«вездесущий властелин иного мира Осирис, равно как и его угрюмая свита, в эль-Амарне нигде не встречалась». Н. Ривз. (7)

б) При правлении Эхнатона из представлений о загробном мире были полностью изъяты упоминания о боге жрецов заупокойного культа, Осирисе, что и подразумевало под собой запрет религии Осириса:

«Бог мертвых Осирис был полностью устранен из представлений о том свете». О.Я. Перепёлкин (8)

в) «Перспективы перехода в иной МИР практически не интересовали амарнскую теологию, и Джону Пендлбери показалось, что Эхнатон «устранил смерть, отказавшись признать ее существование». Н. Ривз. (7)

Эти слов Джона Пендлбери не следует воспринимать буквально, поскольку речь идет об отказе Эхнатона признавать смерть лишь в качестве перехода души навечно в царство мертвых Осириса, и не более того, что и следовало из его запрета религии Осириса.

В то время как для альтернативной парадигмы религиозного мышления, которой отдал предпочтение Эхнатон, вернувшись к истокам возникновения концепции Маат в проторелигии долины Нила, смерть человека в череде перевоплощения его души в подлунном мире, имеет совершенно иное значение, утрированно:

Смерть человека, когда его душа покидает тело, уподобляется сну, пробуждение от которого происходит в очередной реинкарнации души в подлунном мире…

В свою очередь, этот сон в потустороннем мире, где душа сохраняет свой человеческий облик в тонком теле, сопровождается «сновидениями», суть которых и отражает её участь в загробном мире, сообразно вердикту суда Маат.

Нечто подобное и переживают люди (и не только) ночью во сне, когда временами их мучают кошмары, воздавая по заслугам или предостерегая от чего-либо, а порой сны сопровождаются либо смутными видениями предстоящих в будущем событий, что не редкость и характерно для вещих снов, либо, например, как это было в случае с Д.И. Менделеевым, «сновидение» вознаградило его визуализацией таблицы периодической системы элементов, чем он и прославился.

В этом плане фараон Аменхотеп IV-Эхнатон «значительно гуманизировал представления египтян о смерти», вернувшись в лоно проторелигии долины Нила, что является заслугой веры в вечную жизнь в череде перевоплощений души в подлунном мире.

2. Следствием запрета религии Осириса и её заупокойного бизнеса стал и запрет культа богов, мифологически связанных в богами из мифологии Осириса, что касалось, в частности, бога Ра и Амон-Ра. Их жречество представляло собой могущественную силу, на противоборство с которой и решился Эхнатон, пытаясь уберечь египетскую цивилизацию от «аморального апокалипсиса», проявляя заботу о своем народе, страдавшим в большей степени от поругания богини Маат адептами религии Осириса.

Храмы этих богов присутствовали не только в некогда «столичных» городах, но и в многочисленных номах по тем же причинам, по которым и сам Эхнатон возводил храмы Атону по всему Египту, закрепляя на местах религиозные приоритеты верховной власти, не более того. При этом он не покушался на религиозный сепаратизму номов, в храмах религиозных центров которых и развивалась наука и медицина жрецами богов проторелигии долины Нила (Египта), ставшими одними из верных сторонников религиозной реформы Эхнатона.

3. Устранение последствий для государства тлетворного влияния религии Осириса на своих адептов, в первую очередь, из среды сановной знати – удаление с государственной службы сановной знати по признаку принадлежности к адептам религии Осириса, причастных к коррупционной деятельности!

Посредством её замены на приверженцев проторелигии долины Нила, для которых желание «прожить жизнь с Маат в сердце» было приоритетным во всех сферах их жизнедеятельности, что и стало крайне актуально для воплощения в жизнь египетского общества лозунга реформы Эхнатона – восстановление Маат.

Этот важнейший нюанс религиозной реформы Эхнатона – привлечение к реализации реформы своих единомышленников из разных слоев общества, и остается за пределами своего осмысления в египтологии, замещаясь лишь какими-то пространными догадками «о связи фараона с выходцами из народа», демонстрируя явную беспомощность в адекватном восприятии причины и целей реформы Эхнатона:

«В процессе борьбы произошли существенные сдвиги в правящей верхушке страны.

Новое окружение царя было подобрано не из старинного жречества и знати, а из народа. Облагодетельствованные фараоном, выдвинутые им на высокие посты и полностью зависимые от его воли, эти новые приближенные, искренно или в целях карьеры, безропотно подчинялись фараону и делали все, чтобы прослыть убежденными поклонниками Атона». (3)

Формально, подобная точка зрения, выставляет выходцев из народа, так называемых «сирот», в образе меркантильно озабоченных сподвижников Эхнатона, а не его идейных единомышленников, что также свидетельствует об отсутствии четких представлений в египтологии о целях реформы фараона.

Фараона и выходцев из народа, которых он приблизил к себе, объединяла не только общая приверженность к проторелигии долины Нила, концепция Маат которой и была отдана на поругание жречеством Осириса адептам своей религии, но и общая цель – борьба с коррупцией во всех ветвях власти царства Аменхотепа IV, гнев которого и обрушился, в первую очередь, на сановную знать из своего окружения:

«Аменхотеп IV был грозный властитель, и страшны были расправы, которые он чинил … Гнев фараона постигал … и … собственных сподвижников царя, еще недавно облеченных им властью и доверием». (3)

Лишь начав со своего ближайшего окружения, фараон-реформатор и мог добиться результатов в борьбе с коррупцией в масштабах всего государства, о чем и свидетельствует вся последующая история попыток борьбы с ней, в большинстве случаев свидетельствуя лишь об имитации борьбы с коррупцией, формально, по тем же причинам, по которым с ней боролись фараоны как до, так и после Эхнатона, опираясь на жречество своей элитарной религии Осириса, парадигму религиозного мышления которой и унаследовало Христианство.

В книге Н. Ривз, «Эхнатон лжепророк Египта», присутствует перечисление сторонников реформы Эхнатона с примечанием 2* редактора (под научной редакцией президента Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктора Солкина), в котором отражена позицию в этом вопросе Ю.Я. Перепелкина:

«Утопия

… Рискнем предположить, что другой силой (наравне с армией), оказавшей поддержку, стала молодежь, названная «новыми людьми» Эхнатона 2*.

Эти люди – такие как надзирающий за жречеством всех богов Пареннефер и канцлер Майя – были осыпаны почестями и заявляли, что обязаны своим возвышением исключительно благосклонности нового царя. Мы склонны верить им. Они не были связанными семейными узами или обязательствами перед старой системой, а потому должны были страстно желать исполнения воли Эхнатона.

А для более простой молодежи все происходящее казалось модным и привлекательным приключением, контрастировавшим со стабильной и, вероятно, затхлой атмосферой консерватизма Фив. Для нового поколения фараон был героем дня, человеком, восстановившим истинный порядок в египетском мире. Энергия была разлита в воздухе, а люди наполнены верой.

2* - Как это прекрасно показал в свое время Ю.Я. Перепелкин, «сиротами», обязанными своим возвышением только самому царю, были бедные свободные люди, которые были намеренно противопоставлены Эхнатоном старой фиванской знати и, одновременно, культурной и интеллектуальной элите страны. Последствия этого противопоставления, т.е. образование в Египте двух слоев знати, боровшихся друг с другом, будут одной из основных причин крушения Нового царства. — Прим. ред,» (7)

В какой-то мере можно согласиться с Н. Ривз, который сравнил реформу Эхнатона с «утопией», не имея представлений о сути и цели его реформы, поскольку борьбу с коррупцией и иными последствиями тлетворного влияния религии Осириса, в целях оздоровления нравственного климата египетского общества, и можно сопоставить с «утопией», применимо к современной действительности… Тем не менее реформа Эхнатона, возглавившего здоровые силы египетского общества с целью не допустить «аморальный апокалипсис» египетской цивилизации, отразилось позитивно в конечном итоге на нравственном здоровье египетского народа.

В связи с чем, предположение Н. Ривза о молодежи Нового царства, поддержавшей реформу Эхнатона, вполне справедливы и по современным меркам – готовности молодежи поддержать борьбу с коррупцией…

В свою очередь, Ю.Я. Перепелкин совершает две ошибки:

во-первых, причислив «культурной и интеллектуальной элите страны» к врагам реформы Эхнатона;

а во-вторых, связав причину «крушения Нового царства» с борьбой «двух слоев знати»: «образование в Египте двух слоев знати, боровшихся друг с другом».

Во-первых, «культурная и интеллектуальная элита страны» была представлена жречеством богов проторелигии Египта, занимавшимся при храмах своих богов развитием прикладных наук, о чем апологеты религии Осириса в египтологии хранят молчание либо преднамеренно, либо по собственной некомпетентности.

Поэтому вряд ли интеллектуальная элита страны встала бы на сторону сановной знати, погрязшей в коррупции, как и египетская молодежь, что в полной мере можно ассоциировать и с современным положением вещей.

Египетское общество Нового царства представляло собой почти полную копию современного западного государства, в котором также присутствует чиновничий госаппарат во главе с президентом, зачастую далеким от демократических идеалов в управлении государством, наравне с научной и интеллектуальной элитой общества, уподобленной в Древнем Египте деятельности жречества богов проторелигии Египта в их многочисленных храмах. А роль религия Осириса в западном обществе выполняет Христианство, как раз и унаследовавшее от жречества Осириса парадигму религиозного мышления, со всеми последствиями для общества антагонизма и конфронтации парадигм мышления представителей науки и Церкви.

Во-вторых, предположение Ю.Я. Перепелкина о причине «крушения Нового царства» якобы в результате борьбы между собой двух слоев знати: «образование в Египте двух слоев знати, боровшихся друг с другом», не выдерживает критики. Поскольку старая знать из числа адептов религии Осириса была лишена своего влияния во времена правления Эхнатона, а уже после его смерти и восстановления религии Осириса в статусе религии царей последующих династий, она также восстановила свое влияние в административной и судебной системе государства, в свою очередь, свергнув с высот госчиновников высшего ранга возвышенных при Эхнатоне «сирот», о чем и пишет сам Ю.Я. Перепелкин:

«Каково было положение «сирот» непосредственно после переворота, показывает указ, изданный в их защиту и вместе с тем в пользу царской казны четвертым преемником Аменхотепа IV, Хар-м-аху (Хар-м-ха).

У «сирот», бывало, не было ладьи, чтобы выполнять государственные повинности. «Сирот» грабили все, кому не лень — вплоть до рядовых воинов. С «сирот» взымали незаконные поборы. У «сирот» отнимали рабов, отбирали бычьи шкуры. Видное место среди грабителей занимали дворцовые служащие». (8)

И каким это образом крушение Нового царства стало следствием предположения об «образовании в Египте двух слоев знати, боровшихся друг с другом»? Коль скоро возвышенный при Эхнатоне «слой знати» выходцев из народа, «сирот», потерял буквально все после восстановления своего влияния «старой знати» из числа адептов религии Осириса?

Упадок Нового царства началось ещё во времена XIX династии и был связан с разгулом коррупции и прочих негативных последствий тлетворного влияния религии Осириса на своих адептов:

«В конце 19 дин. (13 в. до Р.Х.) начинается медленный упадок Нового царства, признаками которого явились ожесточенная борьба за трон, усилившаяся коррупция чиновников и нападения извне, прежде всего т.н. "народов моря". (9)

Следовательно, попытка апологетов религии Осириса от египтологии свалить вину за крушение Нового царства на результаты религиозной реформы Эхнатона – это ещё один повод для них завуалировать связь коррупции, разгулу которой обязано было Новое царство своим крушением, с тлетворным влиянием религии Осириса на египетское общество, адепты которой, в буквальном смысле слова, презирали богиню Маат и её принципы, что в конечном итоге и привело к краху Нового царства, ослабив его изнутри. Этим и воспользовались внешние враги, «прежде всего т.н. "народы моря"».

Таким образом, в египтологии присутствует исчерпывающая по своему объему исходная информация для того, чтобы сделать адекватный вывод о причине и целях реформы Эхнатона. Тем не менее игнорирование ключевых моментов исходной информации позволило апологетам религии Осириса от египтологии извратить представления о религиозном перевороте фараона XVIII династии, Аменхотепа IV-Эхнатона, преимущественно, с целью опорочить его деятельность, что и характерно для «большинства современных египтологов» (7), к которым себя причисляет Н. Ривз, посвятивший реформе Эхнатона книгу «Эхнатон лжепророк Египта».

Серьезная проблема в египтологии с адекватностью восприятия и «трактовки религиозного переворота Эхнатона» обусловлена не столько сложностью этой темы из-за недостатка информации, сколько предвзятостью её исследователей – единомышленников Г. Кееса, извративших представления об египетской религии, её жречестве и социальной структуре Нового царства. В результате чего «трактовки религиозного переворота Эхнатона» становится «одной из самых трудных тем в египтологии», как об этом пишет Т.А. Баскакова (египтолог, кандидат исторических наук, переводчица с немецкого) в предисловье к книге Яна Ассмана «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации»:

«Трактовка религиозного переворота Эхнатона это одна из самых трудных тем в египтологии». (6)