1. Парадигма религиозного мышления проторелигии долины Нила

«Религиозные воззрения египтян возникли и развивались задолго до объединения Египта». М.А. Коростовцев

Вера в переселение души была исконной верой населения нильской долины, т.е. универсальной для всех без исключения номовых политеистических религии с их многообразием богов, что и позволяет её идентифицировать в качестве парадигмы религиозного мышления. В свою очередь, совокупность всех номовых религий, объединенных единой парадигмой религиозного мышления, и позволяет вести речь о проторелигии нильской долины и её парадигме религиозного мышления, универсальной испокон времен для всего населения долины Нила.

Парадигма религиозного мышления проторелигии нильской долины некогда была единственной в составе доктрины бессмертия человеческой души, являясь исконной для религиозной культуры человечества «на этапе его младенчества», когда сказочная мифология богов, управляющих стихийными силами природы, визуализировалась в религиозном сознании людей наиболее гармоничным и естественным образом.

Являясь исконной и единственной парадигмой религиозного мышления доктрины бессмертия человеческой души на этапе становления первых государственных образований в нильской долине – номов, она также являлась единственно способной реализовать в египетской цивилизации высшее в этическом плане предназначение доктрины бессмертия человеческой души, прививая верующим в переселение души глубину и душевную искренность (духовные качества) в восприятии моральных и нравственных нормам поведения в социуме своего нома. Чему и соответствовало желание египтян «прожить жизнь с Маат в сердце»(3), ведя благонравный и законопослушный образ жизни, что находит подтверждение в свидетельствах Геродота и других античных авторов о египетском народе, как «о самом благочестивом из всех народов», соответствуя и представлениям Яна Ассмана, написавшего об этом в книге «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации».

Такая отличительная особенность этой парадигмы религиозного мышления связана с тем, что,

во-первых, она не обременена меркантилизмом, в отличие от своей альтернативы – веры в вечную загробную жизнь,

а во-вторых, что ни менее важно, предопределяя собой отсутствие меркантилизма, она не предполагает существование бога, к которому следовало бы взывать о прощении грехов ради лучшей доли в следующей (жизни) реинкарнации.

Этическая безупречность этой парадигмы религиозного мышления предопределена присущей ей беспристрастностью по отношению к жизни человека: его деяния – добрые и злые, неизбежно повлияют на последующую его участь как в потустороннем (загробном) мире, так и в следующей реинкарнации в подлунном мире.

Следовательно, в ней полностью отсутствуют коррупционноёмкие лазейки, позволяющих «Злу пиршествовать на бале у Добродетели», в чем и заключается смысл разделения потустороннего существования душ на подобие ада и рая.

Свойственные для проторелигии нильской долины представления об этих двух «ареалах» потустороннего существования души, в каждом из которых «воздавалось душам по их заслугам», никоем образом не противоречат вере в переселение души, поскольку интервал времени потустороннего существования души хоть и был неведом, тем не менее не был бесконечен, завершаясь очередным воплощением души в тело, в частности, человека. Поэтому для этой парадигмы религиозного мышления совершенно не было свойственно излишне акцентировать внимание на условиях потустороннего существования души, в чем и состояло её исключительно позитивное влияние на все происходившие в социуме процессы, повлекшие за собой улучшение условий жизнедеятельности представителей рода человеческого (и не только) в подлунном мире.

В свою очередь, земная жизнь, как результат очередной реинкарнации души, становится ареной конкурентного сосуществования выходцев из этих двух «ареалов» потустороннего существования человеческих и иных душ, предполагая слияние этих двух потоков в условиях материального мира человеческого бытия.

Так что грядущая судьба, как и врожденные качества человека в следующей реинкарнации, целиком зависят от его жизненных установок и способов их реализации в текущей жизни, мерилом чему служат этическим устои социума. В свою очередь, врожденные качества человека и его жизненные установки являются результатом их наработок в предыдущих реинкарнациях, в чем и проявляется эволюционный процесс развития души, ответственной в человеке за его врожденные качества характера и способности…

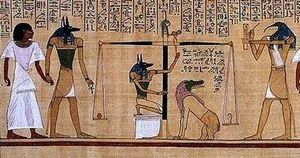

Рис 5. Психостасия .

.

Потусторонний «механизм реализации» переселения души, как и наследование ею результатов совершенствования навыков, приобретенных в минувшем воплощении, не предполагает какого-либо стороннего (корыстного) вмешательства, искажающего тем или иным образом универсальный закон Маат проторелигии Египта: «воздаяние добром за добро и злом за зло», реализованный в религиозном сознании египтян посредством представлений о потустороннем «суде Маат», с его единственной процедурой судопроизводства – «взвешивание сердца», психостасия.

«Особое место в представлениях древних египтян занимало сердце. Оно считалось вместилищем человеческого сознания, как бы самостоятельным существом внутри человека. Сердце рассматривалось как нечто наиболее осведомленное о человеке и его жизни». (3)

«В египетской религии и мифологии имеются божества, воплощающие то или иное абстрактное понятие, но никогда не являвшиеся, по-видимому, локальными божествами. Прежде всего следует упомянуть богиню Маат.

В египетском языке «маат» обозначало сложное, синтетическое понятие, объединяющее понятия: «правда», «истина», «правопорядок», «этическая норма», «божественное установление» (в природе и среди людей), «религиозные и нравственные устои» и т. п.

«Маат – это надлежащий порядок в природе и обществе, который установил творец, а посему все, что правильно и точно; вместе с тем это закон, порядок, справедливость и правда».

Тексты, в которых фигурирует богиня Маат, свидетельствуют о том, что она является обожествленным эквивалентом указанного синтетического абстрактного понятия». (3)

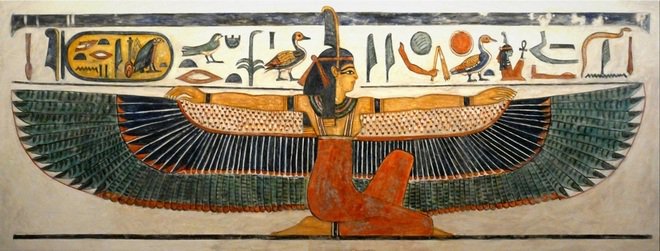

Рис 6. Маат

В религиозном сознании населения нильской долины, сообразно его исконной приверженности к проторелигии, почитание богини Маат было всеобщим, что и стимулировало искреннее желание египтян «прожить жизнь с Маат в сердце» (3), подразумевая под собой их надежду по итогам жизни на оправдательный вердикт «суда Маат», суливший перспективами как «удовлетворительных условий бытия» в потустороннем мире, так и улучшением исходных условий жизни в следующей реинкарнации. Тенденция улучшения условий жизнедеятельности в каждой последующей реинкарнации предопределена для приверженцев этой парадигмы религиозного мышления.

Проторелигия долины Нила оставалась религией династии царей Нижнего Египта с их столицей в Гелиополе вплоть до упразднения этой династии, вследствие объединения Египта под властью царя Верхнего Египта (31-30 века до н.э.), отдавшего предпочтения религии Осириса. Тем не менее Маат, уподобленная дочери главного бога Гелиополя, Атума, а после объединения Египта – бога Ра (Ра-Атум), пользовалась столь же высоким авторитетом при дворе царя Верхнего и Нижнего Египта, невзирая на то, что религия Осириса стала, фактически, элитарной религией династии фараонов, о чем свидетельствуют величественные пирамиды эпохи Древнего царства.

«Авторитет Маат особенно возрос в конце эпохи Древнего царства. Богиня была поставлена в непосредственную связь с богом Ра как его дочь. А поскольку бог солнца (начиная с V династии) становится верховным богом – покровителем царей, их «отцом», постольку Маат во всех своих аспектах символизирует божественное установление, правильность жизненных устоев и нравственных принципов.

Концепция Маат составляет основное звено египетской этики.

Везиры, начиная с V династии, считались жрецами Маат; судьи в более позднее время носили на шее на цепочке ее изображение. В крупных храмах, и, в частности, в храме в Дейр-эль-Медине, соблюдался культ Маат.

Фараон, как сын бога и представитель богов на земле, должен был охранять Маат – правопорядок. В иконографии Маат изображалась в виде женщины со страусовым пером на голове». (3)

Поэтому даже во времена Древнего царства почитание культа Маат являлось решающим фактором для сохранения приверженности фараонов и их придворной знати к этическим устоям египетского общества, невзирая на деятельность жрецов заупокойного культа религии Осириса, ещё необремененных по тем временам «излишним» корыстолюбием, что позволяло им «довольствоваться» немалыми вознаграждениями «за свою эксклюзивную заботу о благоденствии» фараонов в вечности их потустороннего существования в обществе главных богов династии фараона. В этом и состоял смысл первого (исходного) этапа в развитии заупокойного культа жрецов религии Осириса, соответствующего «первому периоду истории египетской религии», по версии О.Р. Тіеlе.

Таким образом, деятельность жрецов заупокойного культа религии Осириса во времена Древнего царства ещё не оказывала того растлевающего влияния на своих адептов, дискредитирующего в их религиозном сознании этических устоев общества, которое последовало после завершения этой эпохи – на следующем этапе развития уже заупокойного бизнеса жрецов религии Осириса.